预计阅读本页时间:-

1.2.2 第二代(1955~1965):晶体管和批处理系统

20世纪50年代晶体管的发明极大地改变了整个状况。计算机已经很可靠,厂商可以成批地生产并销售计算机给用户,用户可以指望计算机长时间运行,完成一些有用的工作。此时,设计人员、生产人员、操作人员、程序人员和维护人员之间第一次有了明确的分工。

这些机器,现在被称作大型机(mainframe),锁在有专用空调的房间中,由专业操作人员运行。只有少数大公司、重要的政府部门或大学才接受数百万美元的标价。要运行一个作业(job,即一个或一组程序),程序员首先将程序写在纸上(用FORTRAN语言或汇编语言),然后穿孔成卡片,再将卡片盒带到输入室,交给操作员,接着就喝咖啡直到输出完成。

计算机运行完当前的任务后,其计算结果从打印机上输出,操作员到打印机上撕下运算结果并送到输出室,程序员稍后就可取到结果。然后,操作员从已送到输入室的卡片盒中读入另一个任务。如果需要FORTRAN编译器,操作员还要从文件柜把它取来读入计算机。当操作员在机房里走来走去时许多机时被浪费掉了。

广告:个人专属 VPN,独立 IP,无限流量,多机房切换,还可以屏蔽广告和恶意软件,每月最低仅 5 美元

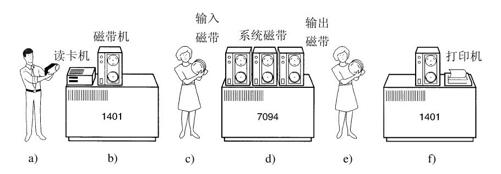

由于当时的计算机非常昂贵,人们很自然地要想办法减少机时的浪费。通常采用的解决方法就是批处理系统(batch system)。其思想是:在输入室收集全部的作业,然后用一台相对便宜的计算机,如IBM 1401计算机,将它们读到磁带上。IBM 1401计算机适用于读卡片、复制磁带和输出打印,但不适用于数值运算。另外用较昂贵的计算机,如IBM 7094来完成真正的计算。这些情况如图1-3所示。

在收集了大约一个小时的批量作业之后,这些卡片被读进磁带,然后磁带被送到机房里并装到磁带机上。随后,操作员装入一个特殊的程序(现代操作系统的前身),它从磁带上读入第一个作业并运行,其输出写到第二盘磁带上,而不打印。每个作业结束后,操作系统自动地从磁带上读入下一个作业并运行。当一批作业完全结束后,操作员取下输入和输出磁带,将输入磁带换成下一批作业,并把输出磁带拿到一台1401机器上进行脱机(不与主计算机联机)打印。

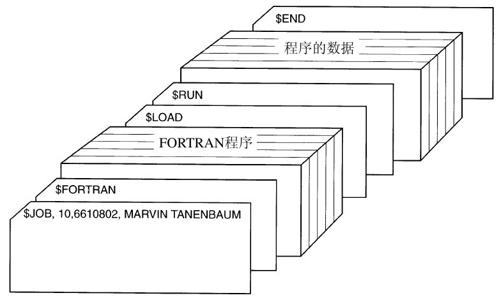

典型的输入作业结构如图1-4所示。一开始是张$JOB卡片,它标识出所需的最大运行时间(以分钟为单位)、计费账号以及程序员的名字。接着是$FORTRAN卡片,通知操作系统从系统磁带上装入FORTRAN语言编译器。之后就是待编译的源程序,然后是$LOAD卡片,通知操作系统装入编译好的目标程序。接着是$RUN卡片,告诉操作系统运行该程序并使用随后的数据。最后,$END卡片标识作业结束。这些基本的控制卡片是现代shell和命令解释器的先驱。

第二代大型计算机主要用于科学与工程计算,例如,解偏微分方程。这些题目大多用FORTRAN语言和汇编语言编写。典型的操作系统是FMS(FORTRAN Monitor System,FORTRAN监控系统)和IBSYS(IBM为7094机配备的操作系统)。