预计阅读本页时间:-

《上海生死劫》为"文革"保存个体档案

2010年1月12日 《南方都市报》

香肩担道义,万劫一念,

以残躯弱质,向强权讨罪己诏

妙手著文章,千红同悲,

凭公道人心,为时代作墓志铭

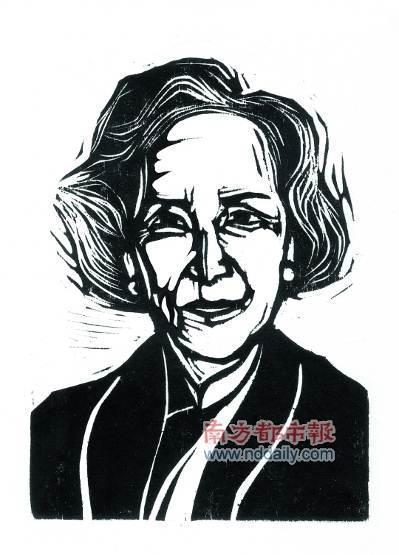

(郑念的《上海生死劫》,为"文革"保存个体档案。)

2009年11月2日,94岁的华裔女作家郑念在美国华盛顿家中去世。

郑念并非职业作家。1987年在英美出版的英文回忆录《上海生与死》,是她一生唯一的作品。该书为海外出版的首部讲述"文革"的作品,一面世即引发轰动。该书中文版于1987、1988年在国内出版,内部发行,译为《生死在上海》、《上海生死劫》等。

郑念原名姚念媛,1915年1月生于北京,祖父是汉冶萍钢铁企业的创始人,父亲曾留学日本并任北洋政府高官。1930年代郑念留学英国,就读于伦敦政治经济学院。在此她遇到后来的丈夫郑康琪。郑念夫妇归国后,郑康琪先在国民政府外交部工作,1950年代在英国壳牌石油公司上海办事处任总经理。1957年,郑念在丈夫病逝之后,受邀在壳牌公司担任总经理助理。"文革"期间,郑念被控为英国间谍,被关押近7年。其间她的独生女梅平遭红卫兵迫害致死。

《上海生与死》一书详尽记录了郑念在"文革"中的苦难遭遇。1966年9月27日,在经历了一个批斗会后,郑念被捕入狱,罪名是帝国主义走狗、英国间谍。事实上,因为她坚持不认罪,她没有进入真正的监狱,而是进入了上海第一看管所等待审判。在这里她一呆就是六年半,经受无数精神和肉体的折磨。

在狱中,郑念以极大的勇气和智慧对抗高压。她努力以背诵唐诗甚至毛选来保持头脑的清晰。因为"如果我失去清醒思考问题的能力,那要比头发大把脱落,牙龈出血和体重骤减更使我害怕"。

在知识和道德上,她都压倒了审讯人员。她对毛泽东的著作,比审讯她的人还熟悉。她时时用毛的话来质询她的审讯者,要求澄清自己无罪。书中有大量她与审讯者之间斗智斗勇的对话。看守为了让她"闭嘴"而拳脚相加,她的胳膊和大腿经常青一块紫一块。也有看守对她产生了钦佩之心。交代材料的落款照例是"犯罪分子",郑念每次都不厌其烦地在"犯罪分子"前面加上"没有犯过任何罪的"这几个字。多次重写交代材料后,给她的纸上终于不再有"犯罪分子"这个落款。

林彪事件后,郑念被释放,但她拒绝离开,要求宣布她无罪,并在上海、北京的报纸上公开道歉。在看守所的人看来,这简直可笑之极,她被扔到大街上。

1973年出狱的时候,郑念骨瘦如柴,体重不足80磅。更令她痛苦的是,她被告知女儿梅平早已自杀。郑念始终坚信女儿是被谋杀的,并进行了长时间的调查。

郑梅平从电影学校毕业后分配到上海电影制片厂工作。她热爱祖国,是优秀共青团员和积极分子。1966年前后,壳牌公司离开大陆,郑念本来要调到香港工作,就因女儿不愿出国而放弃。郑念入狱后,与女儿彻底失去联系。

出狱后,别人告诉郑念,梅平跳楼自杀了。事后郑念从梅平的同学处得知,梅平的尸体被送到医院时,浑身是伤,是被打死的。可这是"文革"初期混乱的结果,没有人愿意认真调查此事。

1980年,郑念离开中国前往香港,她深知此去很难再回来。"只有上帝才知道我是何等努力地忠实于我的祖国,但是我失败了,彻底失败了,却并不是由于我之错。"她后来移民美国,在华盛顿定居。

郑念的书出版以后引发轰动,从华盛顿到普林斯顿,她受邀给普通的美国人讲她的书。历史学家余英时说:"她讲得非常动人,全场的听众都哭了。"郑念将著书所得的优厚稿酬设立"梅平基金会",专门资助大陆留美学生。

"虽然她被时代裹挟、冲击、击碎,但是她从来没有丧失过独立思考的能力。本质上,她是一个自由知识分子,"旅美学者沈睿这样评价。沈睿认为《上海生与死》开创了中国文学的一个新类别:个人对苦难的回忆和记录。 □ 田志凌

《上海生与死》作者郑念去世 享年 94 岁

以《上海生与死》一书闻名于英美文坛的华人女作家郑念于11月2日在美国华盛顿去世,享年94岁。《上海生与死》是"文革"结束后在海外出版的第一本关于那段历史的小说,所以1987年小说在英美出版后立即引起轰动,小说以郑念个人经历创作。小说中文版于1988年出版,译者为程乃珊。

据媒体报道,今年7月郑念在家中洗澡不慎被热水烫伤住院,最后导致细菌感染,终致不治过世。 郑念原名姚念谖,1915年生于北京,父亲是日本留学生,曾任北洋政府高官。郑念早年毕业于燕京大学,1930年代留学英国,就读于伦敦政治经济学院。郑念后来嫁给同在英国留学的中国学生郑康琪,随夫姓易名为郑念。郑念夫妇完成学业归国时,抗日战争已经爆发,夫妇两人投奔重庆,郑康琪加入了外交部,驻澳长达7年。1949年之后,两人没有入台,而是留在上海。1957年,郑念在丈夫去世之后继其夫在上海任职壳牌石油公司,担任英国总经理的助理,直到"文革"爆发。"文革"期间,由于郑念是英国留学生,长期供职外商公司,被控为英国的间谍,被关在监狱7年。其间她在上海电影厂担任演员的独生女梅平遭红卫兵迫害致死。1980年,郑念离开上海前往香港,后定居美国。

1987年轰动英美的《上海生与死》就以郑念个人经历创作,这也是"文革"后第一本以英文创作的"文革"题材小说。凭借这部小说,郑念一夜成名,晚年即靠版税和演讲收入生活。郑念在记录史实的时候,既详细地记录了这些政治事件,也仔细地记录了这些事件怎样影响到她个人,并力图分析这种个人和政治事件之间的关系。这使这本书有种个人编年史的性质。当年小说出版后,后来获得诺贝尔文学奖的库切都忍不住在《纽约时报》上写书评,推荐这部小说。他评价,"在人的水平上,她的回忆录最伟大的可贵之处,在于她对自己抵抗心理和身体的压力的记录。"库切称赞这是一本"信息多,充满了勇气的,吸引人的书"。(记者 石剑峰)

(来源:2009年11月《东方早报》)