预计阅读本页时间:-

第十六篇 汉代五言诗(下)——《古诗十九首》

现在谈到汉代的《古诗十九首》今抄录其中一节如下:

明月皎夜光,促织鸣东壁。

玉衡指孟冬,众星何历历。

白露沾野草,时节忽复易。(注:叶龙按:此句“忽复易”三字钱师给红圈特多。)

秋蝉鸣树间,玄鸟逝安适。

此诗首句的“皎”字,是指夜间之光,

“促织”指纺织娘,在东墙之下鸣叫。以动物来唤醒人,有使天地万物都成为一家的观念,即所谓“万物与我为一”。“玉衡”是指北斗星,在天上转动,时间指着孟冬的十月,至于“众星何历历”一句,只是用作押韵、凑够句子,实在是多余的。

“时节忽复易”一句,尾三字说明时间在匆促地向前转移着,显示出时间是我们的生命。此三字特别生动感人,特加红圈。至于尾第二句的“秋蝉鸣”,与前面的“促织鸣”有所不同。“促织鸣”是指短时间的、一时的鸣叫,秋蝉却是一直在鸣叫着。末句,“玄鸟”即燕子,是在问“燕子飞往何处去了”。

以上八句是讲人生宇宙,从草木虫鸟说到万物都在变。这一段诗是讲人生的无可奈何与生命短暂,有极大的感慨。

此诗不讲理论而只讲事实,只讲天地间的自然现象。这一番写景不是死的,也不是静的,而是活的、动的。

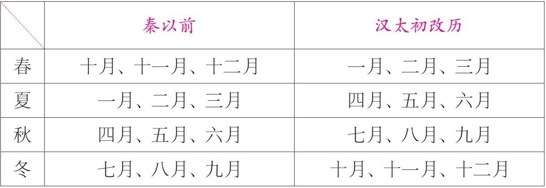

诗中所言的“孟冬”和“秋”是相冲突的,据说:秦以前的“十月”为岁首,九月底为大除夕,十一月即二月……到了汉太初年间,改为今日所用之阴历,即是:

此诗中所说“玉衡指孟冬”,正是七月,正当促织与秋蝉鸣叫的时节,因此有人说:此诗如说是创作于汉武帝以前,这说法便不对。因武帝太初前是改月,并非改时,故“孟冬”应该是十月,因此“孟冬”实是“孟秋”之误,因为这只是改月,吾人可找出不改时的证据,但没有改时的证据。清代一学者已证明是改月而不改时。此诗明明是写八九月之时,而用“孟冬”二字,王引之(注:编者按:王引之,清代著名学者,王念孙之子。)驳斥说,“孟冬”是错了,应该是“孟秋”。

文学有其共相与别相,诗是文学,《古诗十九首》当然亦是。“共相”是共同性的,“别相”是个别性的。西方的戏剧有其特定的时空,是逼真的,悲剧是其最高境界。此特定之时空,可一而不可再;但最真实的却常是不可靠而有幻想性的。中国的戏剧则是脱离时空的,正与西方的相反,它是群性的、空灵的,中国的文学亦然。中国的道德与人生是在文学的共相中常在的,且有长远的价值;西方的则是暂时的、无价值的。

最好的诗是超脱时代与个性的:如孟浩然《春晓》的“春眠不觉晓”这句诗,任何人均可体会到此诗中之情景;又如贾岛《寻隐者不遇》中的“松下问童子,言师采药去,只在此山中,云深不知处”,此诗因是空灵而群性的,故适合于任何一座山及任何时间。《古诗十九首》亦是如此,它是空灵的、共相的,而见不到其个别性,所以考据起来就不容易。

兹再举《古诗十九首》中另一例:

凛凛岁云暮,蝼蛄夕悲鸣;

凉风率已厉,游子寒无衣。

此诗首说“凛凛”,是指气候冷,“岁云暮”并非“将暮”,亦非“已暮”,而是“正在暮”,是“夕”而非“夜”。“游子”与“无衣”是源自《诗经》中的典故。

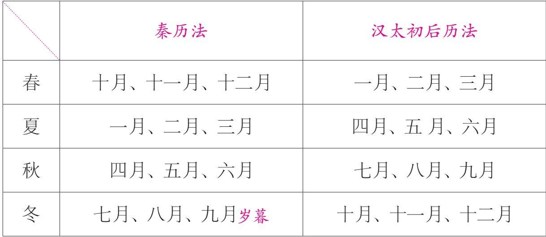

中国的诗可用典故,胡适之说的“八不主义”不尽对,此处用“云暮”亦是用的典故,如用新造的字眼就会感到生硬,今日提倡新文学者爱用新造字眼,与中国传统文学的写作方法背道而驰。《小戴礼记·月令》篇云:“孟秋之月凉风至。”如果说“惠风和畅”,那是指夏天四月初夏的风。按照秦代与汉太初后历法,在四季月份安排上有所不同。

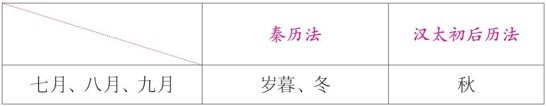

依照秦代历法,岁暮即系七、八、九月,此说是改月不改时,“岁暮”是秋,新年是冬,此说便与上一首的“明月皎夜光”相矛盾了。有人按照此说,证明此诗为汉武帝太初改历以前的作品。

此诗既说“游子寒无衣”,则绝非孟秋之月,孟秋之月之风是凉风,但此说的是“厉风”(注:钱按:厉风是西北风。)。此诗明明说是凉风已厉的季节,所以我认为此诗已非太初改历前的诗。

最近看到内地出版一书有《古诗十九首》注解,其中说:“严冬岁暮而有蝼蛄悲鸣,孟秋之月凉风至《礼记·月令》篇,凉风是秋天的风,而新诗叙岁暮始云凉风已厉,游子无衣,那么,所谓岁暮,当系夏历(注:编者按:夏历,即汉历,也就是阴历。)八、九月之时。”

但这注解有矛盾。夏历八、九月是秋老虎,不会游子愁无衣,如非严冬,绝不用“凛凛”与“悲鸣”,此注用“严”字,实在不对。

今再举一例,《古诗十九首》云:

回风动地起,秋草萋已绿;

四时更变化,岁暮一何速!

此诗所说“回风”是指长风(注:编者按:长风,远风。宋玉《高唐赋》:“长风至而波起兮,若丽山之孤墓。”),“萋”字有人作“凄”。又,第二句本可作“秋草绿已萋”,但为了诗要押韵,故改成“萋已绿”。此处首句体察景物,极为深刻。又有人说此诗是汉武帝前所作,因“岁暮”是说冬天快要来了,并非已经是岁暮。

有人说九月是岁尾,十月是岁首。此诗如说秋天即岁暮,即改月而不改时。这首诗的最难解释之处是秋草何以会绿,按理说秋天的草只会黄,前人说“萋已”,即“凄以”,但“绿”字仍无法解释。说到这里,我就要提醒大家,读书要心细而不狭,心大而不粗。“秋草萋已绿”一句可与上一首的“凉风率已厉”一句同样讲法。即八九月间的草根枯黄了,但草根仍在,春风吹又生。王荆公诗:“春风又绿江南岸”,南北朝时有文曰:“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱舞”,说“萋已绿”者,即已在回春,草已萋萋然地绿了,说实在的,说秋草已在绿。某日,唐韩愈去郊外,见地面已有青草,便知年底就会有荠菜等蔬菜了。“回风”即指长风,秋天的风在天边远处飘着,冬天的风则是在地上;回风,已非凉风,实隐藏着冬天快来之意。

中国的文学作品配合着时令与节气。蔡孑民先生主张以美学代替宗教。

又如陶诗的“犬吠深巷中,鸡鸣桑树颠”,读来虽觉平常,但可使内心感到生机洋溢,其味无穷。又如“雨中山果落,灯下草虫鸣”,说明人在山中,是晚上的秋天,正下着雨,使人体味出画不如诗的佳美情调,所以中国的画家之地位是在诗人之下也。

又如讲情调,鸡代表朝气与觉醒,如《诗经》所云“风雨如晦,鸡鸣不已”;又如祖逖中夜“闻鸡起舞”。又有“炊烟四起”“胡笳互动”等句,都是很有意境与情调的,值得欣赏与玩味。

又例,《古诗十九首》中有云:

驱车策驽马,游戏宛与洛;

洛中何郁郁,冠带自相索。

长衢罗夹巷,王侯多第宅;

两宫遥相望,双阙百余尺。

此诗是骂中央政府的腐败,亦是在东汉末年期间。第五、六两句说出大街小巷满是王侯的豪华大宅。“两宫”是指汉代皇帝与皇太后之居所。此诗是讲当时的中央政府在洛阳而非长安,所以此诗再无法说是西汉之诗,无疑是东汉时之诗。

《古诗十九首》中又一例曰:

驱车上东门,遥望郭北墓。

白杨何萧萧,松柏夹广路。

下有陈死人,杳杳即(注:钱按:即,到也。)长暮。

潜寐黄泉下,千载永不寤。

浩浩阴阳移,年命如朝露。

人生忽如寄,寿无金石固。

万岁更相送,圣贤莫能度。

服食求神仙,多为药所误。

不如饮美酒,被服纨与素。

古时的人多用合葬,葬地多在东门,因太阳是从东方升起,此处即说“上东门”。洛阳城之东有三门,一为“上东门”,北望可见北邙山,东汉和魏晋时均用来葬人,故此诗是东汉作品无疑。《昭明文选》将《古诗十九首》放在《苏李河梁赠答诗》之前,但苏李诗已证无一首是西汉时所作。

今日有人作调和性的说法,认为这十九首诗有东汉与西汉的各若干首。但在汉太初前,有枚乘即善五言诗,何以自此时直到东汉三百年间无继起者,因而造成真空,那是断断不会的。所以说,《古诗十九首》出于东汉是可靠的。

此诗讲的是人生大问题——死生与恋爱,离别包括上两义,即已把握到人生共相,此诗充满桓灵时代的情调,只是消极、悲观和近佛,故可证明是东汉末年之作。

除了《古诗十九首》以外,有人说,西汉尚有五言诗,项羽唱《垓下歌》时,有人假托虞姬回唱一首诗,此诗作得并不好,诗云:“汉兵已略地,四方楚歌声;大王意气尽,贱妾何聊生。”

这诗是伪托,词句很差。

汉初的陆贾,在《楚汉春秋》中有一首五言诗,大约就是上面那首,人说即使是假,但毕竟为西汉时所作。但此书亦靠不住,故仍不能证明西汉有五言诗。

今再举一首,曰:

北方有佳人,绝世而独立;

一顾倾人城,再顾倾人国。

宁不知倾城与倾国,佳人难再得。

此诗是用五言诗开头,但其中夹杂了八言一句,所以不能说是正式的五言诗。《左传》中说:“天下多美妇人,何必是。”(注:编者按:《左传·成公二年》记,楚国战胜陈国,楚庄王欲纳陈国的郑女夏姬,申公巫臣劝止。楚国的权臣子反欲纳,巫臣以夏姬丧国劝阻,并且说,天下美女很多,何必如此。后来巫臣却娶了夏姬。)此处则是从相反方面来作诗,即用“绝世而独立”,是改变过来的,“独立”是超众太远而不凡。后人把“宁不知”三字删去,仍是有喜欢之意。

也有说此是西汉皇宫的五言诗,时李延年为协律都尉,其妹为汉武帝所宠爱。但李在宫内任职,决不会写此讽骂汉武帝与妹妹之诗,故证明为后人所假托,则仍非西汉时期作品。文章有时是不能照正面看的。

今再举例《怨歌行》云:

新裂齐纨素,

**鲜洁如霜雪。

裁为合欢扇(注:钱按:合欢扇即团扇。),

*团团似明月。

出入君怀袖,

*动摇微风发。

常恐秋节至,

*凉风夺炎热。

弃捐箧笥中,

恩情中道绝。

“秋扇之怨”典故即由此诗而来。

此诗之句前有“*”记号者实为多余之句,尤其是“**”一句更多枝节,因此处讲扇而不讲纨。有女文学家班婕妤,即班固之祖辈,汉武帝时进宫,后成帝宠爱赵飞燕,班婕妤失宠,因以作此诗。山东出产之绢名叫纨素。此诗是比兴,只讲扇,到秋天凉时就不用了。此诗之优点是语气和婉,哀而不伤,但不及《古诗十九首》。梁任公说此诗的好处在于用比兴;我则认为并不甚好,其比兴虽委婉,却平俗而有枝节,冗句多而无意义。但此诗在其他书中注明是属古词,可见不属五言诗。《文心雕龙·明诗》亦疑其并非班之作品,故此诗亦可能是东汉时人所作。又举例曰:

迢迢牵牛星,皎皎河汉女;

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨;

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

读了诗后要能与天地及人生配合,苏东坡作诗就把广州的天地写了进去。今日中国文化之危机就是把传统的时节都除去了,其实我们以后应加以保持,中洋并重,不应专重洋节日。

这首诗的主人为河汉女,首句是织女内心在思念远方的他,只是相隔太远。

此诗是比兴,有所寄托,引外在景物以抒发自己之情,是共相。

今再举一例,诗曰:

回车驾言迈,悠悠涉长道;

四顾何茫茫,东风摇百草。

所遇无故物,焉得不速老?

盛衰各有时,立身苦不早。

人生非金石,岂能长寿考?

奄忽随物化,荣名以为宝。

此诗首句“驾言”是语助词,“迈”,远行也。“东风”指春天。至“立身苦不早”一句,道出今日已为别人世界,何不早前好好干一番。豹死留皮,人死留名;千年万岁后,荣名安所之。

再举一诗,曰:

明月何皎皎,照我罗床帏。

忧愁不能寐,揽衣起徘徊。

客行虽云乐,不如早旋归。

出户独彷徨,愁思当告谁!

引领还入房,泪下沾裳衣。

此诗是说有一远行人,先感到高兴,忽而思潮到来,顿起思归之心。东汉时期可以说是个人的觉醒时期;也可以说,东汉时期是中国的文艺复兴时期。

以上诸诗都是讲个人的人生观。

谈起我国古代,纯文学作品很少,三代夏、商、周时期没有。《诗经》三百篇,雅、颂为宗庙朝廷讽语,只有“风”采自民间,但“风”采得后必加以润饰,故十五国风内容均不相同。此种诗用以采风问俗,是讽喻,是作为政治用途,故古代的民间文学也是经过沙滤了的。

又如《尚书》《春秋》和《史记》等,都是历史记载。至于《离骚》,看来似纯文学,却是为了政治失意而作,故亦具有政治性,且屈原是贵族出身,是个政治家。

到司马相如作赋,如他的《子虚赋》《上林赋》及枚乘《七发》诸赋,均非讲人生,不过可说是皇宫俳优,只是帮闲文学而已。

到了《古诗十九首》,仍是诗言志,但此时总算已由政治性而转变为社会性的日常生活了,但并不求人了解,也没有希望“立言立德”的意思。不过,我们可以说,《古诗十九首》开创了中国纯文学的先河。也就是说,东汉末年已到达了文学成熟期,即从此开始有了纯文学,也有了纯文学家。

自建安时期起,就有曹丕等人出现,彼等欲以文章传后世以“立言”,可说是中国文学开始觉醒的时代。文章可以传之后代而不朽。曹丕的文章只讲日常人生,但留传而不朽。

现将中国与西方文学作一概括性的比较。中国文学是带有教训性的,是上层的、政治的、内向型的,且不必一定求人了解,是阳春白雪,别人不懂欣赏亦不在乎;而不是主张低级的下里巴人,抱着“后世复有扬子云必好之矣!百世以俟圣人而不惑”的态度。

中国文学是传下去的,是等待后人去发掘欣赏的。数千年前的文章,今日仍可诵读。

至于西方文学,则是下倾的、向外开展扩张的,且是都会性的、外向型的,如由希腊、罗马两城市文化而形成今日欧洲的文化,但政治是分散而不统一的。只有西方中古时期的耶稣教略似中国,均同用一语文——拉丁文,欧洲人同一信仰的教堂亦趋统一,但缺点是没有统一的政府。西方文学史是娱乐性的,如荷马的诗歌可在众人面前唱,但须求人了解,否则便失败;且主张推广销路,重视空间,但时间一久,便会埋没。

以上谈到《古诗十九首》,它并非一时一人之作,当时那些逐臣弃妇或游子浪妇,这一群作者,并不为求名求利,只是为了抒发他们的离恨乡愁,语不惊险,辞无奇辟,却表现出他们各自的深厚情感。我试从诗句所提及的,无论历法的不同、服装的迥异、京都的易地、丧葬的风俗、气候的冷暖、季节的不同以及时势混乱时的不同人生观分析,处处均可表达出,此一批《古诗十九首》当是东汉末年之作,而非西汉时的作品。