预计阅读本页时间:-

第三十篇 明清章回小说

章回小说如《水浒传》等是由演说变来,另有一种歌唱加上表演则成为昆曲。

屈原作的叫文,属于韵文,是纯文学;太史公作的叫笔(注:编者按:笔,此处指散文。),属于散文,非纯文学。“章”是文章,“回”是“会”也,即每次有集会之意。自有《水浒传》后,此后最著名的章回小说有《三国演义》《西游记》等,但只有《水浒传》才够得上称为第一流的水准。

清初金圣叹是一位文学批评家,他评定“六才子书”,四部古典,加上两部后来的书,评为天下才子必读书。四部,即《离骚》《史记》《左传》及《庄子》,合称“左、庄、屈、马”,这四部中有传,有子,有辞和史,只有《楚辞》是纯文学,但中国人有时均把上述四部书当成文学看。所谓“文以载道”,《庄子》这书是讲道,《史记》《左传》是记事,但亦可说是道,因各有各的说法,都可说是在说其道,例如,英国人说是“通商战争”,但吾人则称为“鸦片战争”,故这篇历史记事仍是文以载道。所以从前人在脑中的印象均认为屈原、司马迁都是文学家。

还有两才子书是《水浒传》和《西厢记》。《水浒传》是章回体小说,是演说类;《西厢记》是表演的,是歌唱类。金圣叹评此两书极佳,其中亦有些改动。我本人之了解文学由于读了金圣叹的批注,然后明白了文学,进而读《左传》《庄子》《离骚》和《史记》,而加以更深地了解。(叶龙附志一,见篇尾。)

《西厢记》是元曲,是传奇,是可以表演的歌唱类文学。歌唱类是一种白话文学,唱的脚本是根据演说的故事,如讲者绘声绘色,能够把它生动地笔记下来,写成的可说是讲演笔记,是受人欢迎的,因为饶有兴趣。由作者将之汇合而写成一本书,如就有了施耐庵的《水浒传》。

到了清代,够得上称为第一流作品的便是《红楼梦》。《红楼梦》与《水浒传》有其不同之点:《水浒传》是粗线条作风,是活的文学,即是由绘声绘色的演说笔记整理而成。《红楼梦》却是闭门写作的,描写十分细腻,但并不是活的演说笔记。《水浒传》是针对社会活生生的描写;《红楼梦》虽然亦可说描写得活龙活现,但不易用演讲加演唱来表达,因《红楼梦》这本书中多的是诗词歌赋,故无法演讲加演唱。《水浒传》却一举一动均可演讲,故京剧中采取《水浒传》中的材料来演唱的很多。《红楼梦》则是规规矩矩的,属于西洋文学派头。

《左传》《庄子》《离骚》和《史记》亦是活的,切实的,有用的,方便为智识分子上层用的。

《水浒传》和《西厢记》的起源是演说歌唱,亦是有用的,但为社会普罗大众所欣赏,可演讲,可演唱。

至于《三国演义》,亦是演讲的,故称为“演义”。《红楼梦》则非演义,是写给人看的,事情少,是文胜于事。

尚有短篇小说,如《聊斋志异》;略早于《聊斋志异》的叫《剪灯新话》。“剪灯”的意思是当夜深时,把所点的油灯那绳的着火处剪去使亮;用灯芯点着的则叫挑灯。

《聊斋志异》是所谈及的事情多,文笔则少。此书是活的,因该书有说明,书中故事是在豆棚瓜架下所谈而记下者,是茶余酒后的谈料。

其他,如尚有一本《夜航船》(注:编者按:《夜航船》,明末张岱撰。),也是记下来的故事。

中国应以传奇戏曲为正宗,以笔记小说为旁支。这是事实皆然,非我个人所独创。

王国维起初曾研究心理学,后来用西方叔本华的思想来研究《红楼梦》,这方法是开天辟地的。即是按照王国维的说法,《红楼梦》这本小说含有哲学意味。其实,这些荣华富贵如梦的思想人人皆知,即叔本华的悲观思想,中国人也早就有了,不过我们没有系统地说出来而已。这是王国维将中西文化配合起来讲了。他一方面注意小说,一方面注意戏曲,著有《宋元戏曲考》。

王国维也能填词,著有《人间词话》,他由先了解词进而来说曲,是一位内行人。江浙人擅长戏曲,此乃环境使然。

吴梅(注:编者按:吴梅(1884-1939),南社成员,一生致力于戏曲及其他声律研究和教学,被誉为“近代著、度、演、藏各色俱全之曲学大师”。)也善于唱讲词曲,这是近代做这方面研究的最后一人,以后再无人注意,旧的传统可说到此为止。

自五四运动以后,大学里的文学系则只讲文字学、方言及语音学这一类的学问了。后来风行小说,第一位译西洋作品的是林纾琴南。他的文章是学归有光、方苞、姚鼐的桐城派,听到西洋小说而感新奇有趣,写成《茶花女》《黑奴吁天录》等译著。他本人不懂英文,是由他人口译给他听,再由他用归有光、《史记》的笔调写成小说,著作有一二百种。但后来又有人要打倒这种作品,其实这是不对的。今日已买不到林译小说了。(叶龙附志二,见篇尾。)

我曾经读过林琴南百分之八十的译著小说。可以说西洋小说比中国小说好倒是事实。不过后来译成的小说,都是用老调,英美方面近世纪的文学作品,我也觉得已没有古时的作品好,已不值得看了。

鲁迅与周作人译的《域外小说集》,只是薄薄的一本,被捧得很高,而林琴南的译作反被骂,这实在太不公平了。其实,林译是活泼而生动的,周译却甚为呆板。

胡适提倡西洋小说,但译的只有十篇左右,却反而要打倒别人的,其实别人译的有一点小错不应该吹毛求疵才对。

王国维与吴梅,后来已走词曲的路。

中国后来的小说,则有《老残游记》《孽海花》以及《儒林外史》等,但这些已不能与早前的《水浒传》和《红楼梦》等相比了。

叶龙附志一:

钱师谈到曾读过林琴南翻译的西洋小说。可见钱师颇喜读林译小说。笔者早年曾撰写《林纾(琴南)研究》一文,收入拙作《中国古曲诗文论集》一书中。林文共计有林的生平、诗与画、林的古文及其与桐城派的区别及林的翻译小说共四章,今在此约略补述一些林译西洋小说的情况如下:

周桂笙较早于林纾翻译西洋小说,但论质与量,均不及林。林纾和严复是翻译西洋著作的近代两大巨子,严是译西洋哲学书,林则译西洋小说。

林纾最早译的是法国小仲马写的《茶花女遗事》,时在光绪二十五年。林译此书时,正遇丧妻之痛,借此以遣悲怀。

林纾因不懂西文,所以“凡诸译著,均恃耳而屏目”。助林纾口译的,有好友王寿昌、陈器、魏易、陈家麟等近二十人,但以后两位为最多。林译速度极速,平均每小时能译一千五百字。照笔者统计,林在二十余年中共译成一百七十多种欧西小说,计英国一百种、法国二十七种、美国十二种、俄国八种、瑞士两种,希、德、日、比、西及其他各一,尚有未详作者四种及未付印的译稿十七种,总字数达一千五百万字以上。国人因读其《茶花女》而一洒同情之泪,严复有赠林纾诗道:“孤山处士音琅琅,皂袍演说常登堂。可怜一卷茶花女,断尽支那荡子肠。”

此诗道出了林译茶花女的凄婉情致,其声价足与林在京师大学堂的十年皋比媲美。因林纾是意译而非逐字逐句译,所以易于铺张渲染,可以刻画人物,栩栩生动。连一向反对古文的胡适也称赞他说:“先生译小仲马《茶花女》,用古文叙事写情,自有古文以来,从未有长篇叙事写情之文章,遂为古文拓一新殖民地矣。”

近人郑振铎评述林译小说有二特点:一为林纾打破了中国章回小说的传统体裁;二为中国小说叙述时事而能有价值者极少,有之,以林氏为多。但林译之缺点是有时将整句英文音译成中文,使人读时如入云里雾中。

总之,林译小说对国人的贡献是有的。有人说:“有了林纾,中国人才知道有外国小说。”同时,当时国人读过林译小说的极多,借此使国人了解西方人的社会生活和思想感情;也同时开启了翻译外国小说的风气也。

叶龙附志二:

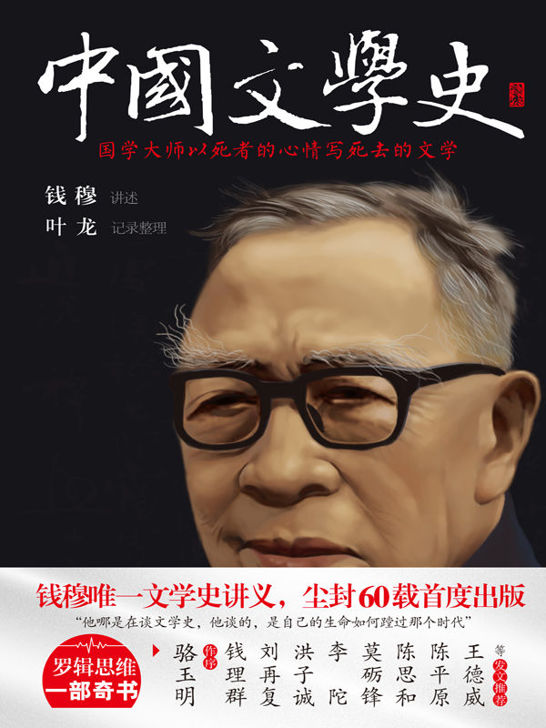

钱穆老师在本篇中谈及金圣叹批注《水浒传》和《西厢记》两书极佳,并且说他由于金圣叹的批注,然后明白了文学,进一步也就了解了“左、庄、屈、马”四本书。可见钱师对金圣叹批注赞赏有加。平时我曾多次听钱师谈及要我们读《水浒传》时兼读金批,但对金所知不多,只听过有关他的几个笑话而已。今不妨在此将所觅得材料,补述于此,以飨读者。

金圣叹(西元1608-1661年),原名采,明亡后改名人瑞,字圣叹,江苏苏州人。为文学批评家,以评改六才子书出名。清初以“哭庙案”被杀。有诗集。金氏自视很高,涉及于经、史、子、集及文字学及佛学各方面,明万历三十六年生,清顺治十八年被处死,得年五十三岁。他有《念舍弟》诗云:“记得同君八岁时,一双童子好威仪;拈书弄笔三时懒,扑蝶寻虫万事宜。”他遗有一子三女。由于他为人颇有傲气,因而视下属人民为“凡夫”“粗仆”“牧猪奴”等。有一则记崇拜金圣叹的王斫山君的轶事道:

“王斫山……一日以三千金与先生,曰:‘君以此权子母,母后仍归我,子则为君助灯火费可乎?’先生应诺。甫越月,已挥霍殆尽。乃语斫山曰:‘此物在君家,适增守财奴名,吾已为君遣之矣!’”(见廖燕《金圣叹先生传》)

此故事如属实,则知金氏乃一率情任性之人。

金圣叹可以说是一个聪慧好学的少年,他十岁入书塾,十一岁便遍读《史记》《离骚》《妙法莲华经》及《水浒传》诸书,自此便称“于书无所不窥之势”。他在三十四五岁时遭遇明亡的惨痛巨变,使他感到人生索然颓丧。自此亦激发他顿生傲岸嘲世之放浪心态。当时赵时揖记述他道:

“先生饮酒,彻三四昼夜不醉。诙谐漫谑,座客从之,略无厌倦。偶有倦睡者,辄以新言醒之。不事生产,不修边幅,谈禅谈道,仙仙然有出尘之致。”(见《第四才子书·评选杜诗总识》)

他性情孤傲狂骇,超过时人。他甚至自以为是孔子之后的第一人,唯他独得孔子“忠恕”之道的真谛。他在《水浒传》四十二回批道:

“粤自仲尼殁而微言绝,而忠恕一贯之义,其不讲于天下也既已久矣……后之学者诚得闻此,内以之冶其性情即可以为圣人,外以之治其民物即可以辅王者。然惜乎三千年来,不复更讲;愚欲讲之,而惧或乖于遁世不悔之教。”

从上述批语中看,金圣叹有自拟圣人之意,他之所以自名为喟、字圣叹之因由即在此。

某日赵时揖曾问友人谢讳然道:“先生之称圣叹何意?”谢答曰:“金圣叹云《论语》中有两次‘喟然叹曰’,在‘颜渊’则为叹圣,在‘与点’则为圣叹,此先生之自以为狂也。”他虽博览诸书,但并不深究,只是浅尝,他常引申而能附会己意。好使人莫测其高深,意欲刮目相看。

金圣叹以批《水浒传》《西厢记》出名,此处具引一段,以供欣赏。其《〈水浒传第三〉十三回批》道:

“盖昔者之人,其胸中自有一篇一篇绝妙文字……特无所附丽,则不能以空中抒写,故不得寄托古人生死离合之事,借题作文。彼其意期于后世之人,见吾之文而止,初不取古人之事得吾之文而见也。”

此种借题作文的说法和李贽在《焚书·杂说》一文所说之意见甚为相似,这不能不赞他因为读书杂而广,因此随手捡来便成己意。这也不能不说金圣叹高明。

金圣叹因“哭庙案”于顺治十八年在南京被杀,金氏虽忠于明室,但于清亦并无反意,且对顺治曾赞其批刘才子书为“古文高手,莫以时文眼看他”,金氏并北向叩头敬赋。但历史上改朝换代之际,旧臣才子遭殃是常有惯事,也是无可奈何。据说金圣叹临刑前曾说:“杀头至痛也,籍没至惨也,而圣叹以无意得之,不亦快哉!”亦颇合圣叹口吻。

相传金圣叹生前轶事甚多,在此录下数则。

金圣叹是更换姓名参加清代科举考试。某次,清考官出题为“王之将出”,而金在试卷上并不写字,只在纸上画了五个圆圈,中间一个大的,左右两边各画两个小圈,便交卷了。考官见而问之,金答道:“君不见戏台上大王出场,必有四个侍卫陪站两边也!”考官闻言哭笑不得。

又一轶事:某日夏夜晚,有人问道:“金先生,今晚天上见到半个月亮,那另外半个月亮在何处?”金圣叹笑道:“我所见到的这半个,就是你问我的那半个。”

据说金圣叹临刑前曾赋诗道:“天公丧母地丁忧,万里江山尽白头,明日太阳来作吊,家家户户泪珠流。”金又留下遗书一封给监斩官,写道:“字付大儿拆看。花生米与豆腐干同吃,当作鸡肉香。此法一传,死无遗憾矣!”监斩官笑谓:“金先生临死还要讨人便宜。”