预计阅读本页时间:-

流金岁月

时光荏苒,从1960年正式进厂工作开始到1970年代,经过十余年的历练,我妈从当年一个青涩的高中生成长为一名成熟的配音演员。程晓桦阿姨还记得1973年她进厂后配第一部戏《绿色的群山》时连什么叫“口型”都不知道,而就在那个时候我妈就提点了她一下:“晓桦,你以后多看看人家。”既然让多看看,晓桦阿姨就很认真地坐到了录音棚的前面,背对银幕,正对着正在配戏的演员的脸仔细地看着。我妈发现后就问她:“晓桦,你在看什么呀?”晓桦阿姨就振振有词地回答:“不是你叫我多看看他们吗?”听到这么个回答后我妈就傻眼了。

在接下来的岁月里,尽管晓桦阿姨已经在业务上日臻成熟,但我妈还是经常私下里跟她叨叨:“你应该是这样的,声音稍微‘挑起来’点儿……”1979年,晓桦阿姨在英国影片《水晶鞋与玫瑰花》里配了个“仙姑”角色。虽然那时她已经进厂工作六年了,我妈却还是一如既往地对着晓桦阿姨叨叨:“应该那样子,声音虚一点嘛,仙气,你懂不?仙气!”

当别人问我妈她认为哪些电影是她的代表作时,她的回答一贯是“很难说”,原因是“配的戏太多了”。同时我妈还喜欢“看自己配的戏”。而这听似“自恋”的最后结论竟是“喜欢但不满意”,因为总是感觉跟原片有差距,不够传神。她认为“抓住原片演员的神”是靠多年积累才能获得的经验,而做到这一点需要长时间地体验原片的人物,首先必须服从角色,再加上配音演员个人的特色。演员在对口型的时候需要反复看原片,以期理解原片的精髓,而这个过程会极大考验配音演员的感悟能力。但是根据她的习惯,除非实在抓不住口型,我妈一般不愿意排很多遍戏,因为那么做会让她感情僵掉,到棚里实录时反而没新鲜感了。但于鼎就不怕反复排练,而他的戏也不容易被磨掉,因此每个演员的习惯都不一样。但无论如何,我妈以为制作一部优秀译制片最大的敌人就是“快餐式”的配音方式和流程。

广告:个人专属 VPN,独立 IP,无限流量,多机房切换,还可以屏蔽广告和恶意软件,每月最低仅 5 美元

1980年,上影著名电影导演谢晋执导了“拨乱反正”题材的故事片《天云山传奇》。由于片中女主角之一冯晴岚的扮演者施建岚是位越剧演员,表演上有舞台表演的程式痕迹,而且她的普通话有问题,也不知道如何以声音刻画人物。当时影片导演组的主创人员非常着急,因为他们都力图把施建岚表演的不足部分予以完善,以期使影片的各方面水准都尽可能地完美。因此,这部影片的后期副导演,上影厂著名演员牛 就多次把施建岚叫到自己家里辅导。等到了后期制作阶段,牛

就多次把施建岚叫到自己家里辅导。等到了后期制作阶段,牛 就力主找一位专业配音演员给“冯晴岚”这个角色配音,谢晋导演当即同意了,摄制组又找了上影厂徐桑楚老厂长并得到了他的支持。然后牛

就力主找一位专业配音演员给“冯晴岚”这个角色配音,谢晋导演当即同意了,摄制组又找了上影厂徐桑楚老厂长并得到了他的支持。然后牛 叔叔就在一个晚上来到新华路我们家,请我妈出马,并就这个角色跟我妈深入地交流了一番。在我这次为了本书采访牛

叔叔就在一个晚上来到新华路我们家,请我妈出马,并就这个角色跟我妈深入地交流了一番。在我这次为了本书采访牛 叔叔时,他告诉我,在我妈为冯晴岚配了音后,摄制组给我妈的表现打了分,说她为这个角色“增色了百分之五十都不止”,既丰富了人物形象,又凸显了她的功力。而该片副导演黄蜀芹还跟谢晋导演说:“没配音的时候我觉得王馥荔的戏比施建岚的好。但经过刘广宁一配音,施建岚的戏感觉就比王馥荔的好了。”在采访中,牛

叔叔时,他告诉我,在我妈为冯晴岚配了音后,摄制组给我妈的表现打了分,说她为这个角色“增色了百分之五十都不止”,既丰富了人物形象,又凸显了她的功力。而该片副导演黄蜀芹还跟谢晋导演说:“没配音的时候我觉得王馥荔的戏比施建岚的好。但经过刘广宁一配音,施建岚的戏感觉就比王馥荔的好了。”在采访中,牛 叔叔说他很怀念当年上译厂和上影厂之间的手足情谊,因为彼此间的紧密合作直接促进了两厂艺术质量的提高。如果说当年上海是中国电影的半边天,那么上海电影系统内各部门的协作精神则对于支撑这“半边天”起了非常关键的作用。

叔叔说他很怀念当年上译厂和上影厂之间的手足情谊,因为彼此间的紧密合作直接促进了两厂艺术质量的提高。如果说当年上海是中国电影的半边天,那么上海电影系统内各部门的协作精神则对于支撑这“半边天”起了非常关键的作用。

由于孙渝烽是浙江萧山人,说普通话在前后鼻音区分等方面特别容易出错,弄得他配音时老是要分心注意这些细节。祖籍镇江的童自荣稍好一些,但也存在这类问题。胡庆汉是安徽安庆人,讲普通话时牛、刘不分,当年他在配法国、联邦德国、意大利合拍的影片《悲惨世界》里的主角“冉·阿让”时就跟同事们说:“老卫、小孙、小伍,你们千万帮我把住,在我n、l不分的时候你们就告诉我。”每个演员都会有一些习惯的生活用语,而当年的他们就是那样互相提点的。大家就在这样的内部创作氛围里经过了三十年的磨合,到了1970年代末期,上译厂的演职员班子已达到了互相知己知彼、创作配合上默契得近乎完美的合作境地。苏秀曾打比方说尚华在她执导的法国影片《虎口脱险》中所配的歌剧院指挥斯坦尼斯拉斯这个人物的性格中有一点神经质,他说话时经常是脱口而出的。如果配音演员的台词处理中没有“脱口而出”的味道,那么有些词就显得不合理。影片中有一句话是油漆匠奥古斯汀对一起被德军关在小屋子里的斯坦尼斯拉斯说:“反正杀了我,我也不开口。”然后斯坦尼斯拉斯就脱口而出:“我也不开口,杀了你我也不开口!”如果尚华对这句台词的处理不是“脱口而出”的话就变成故意搞笑了。之后在德军军官阿赫巴赫少校审讯他俩时,指挥心里在想跟德国人拖时间,所以他在回答德军军官的问题时就又脱口而出的“少校先生,我想拖时间……我不是想拖时间”这句台词也应该是脱口而出的。苏秀有些遗憾地说她认为尚华的节奏感不太好,所以她心目中为指挥斯坦尼斯拉斯一角配音的理想人选是邱岳峰,但是只可惜那时邱岳峰已经不在人世了。所以,苏秀在影片人物的分寸把握上就充分调动了尚华性格里的那一点神经质,从而使他与斯坦尼斯拉斯在银幕的人物形象和配音演员的声音两方面融合得天衣无缝。而她在录“斯坦尼斯拉斯在土耳其浴室里为寻找英国飞行员而哼唱作为接头暗号的‘鸳鸯茶’”这场戏时就让配音演员严崇德代替五音不全的尚华唱,而如此处理既避免了由于尚华自身的音准问题影响到身份为歌剧院指挥的斯坦尼斯拉斯这一角色,又照顾了演员,提高了工作效率,也避免了尚二爷的血压因此升高。

在上译厂每部影片译制完成后的鉴定环节上,任何一个与会人员的某一句话都会引发全体同事热烈的讨论,而作为导演和演员对此类讨论都非常感兴趣。因此对苏秀而言,鉴定就是“上大课”。在苏秀执导的另一部日本影片《远山的呼唤》(由高仓健和倍赏千惠子主演)中有一个情节是,民子的儿子武志在他妈妈住院后一个人在家睡觉,他在半夜听到狼嚎就感到非常害怕,于是就躲到了由高仓健扮演的男主角田岛耕作的房间里,田岛在那时就有一场教育武志的戏,说他自己爸爸上吊死了的时候,当时妈妈不在家,他和哥哥一起去给爸爸收尸,当时他想哭,他哥哥就说别哭,别让人笑话。在鉴定时陈叙一就觉得他们处理那场戏的情绪太沉了,因为虽说田岛是在被窝里说话,声音轻,调子低,但是他的情绪是昂扬的,是在教育孩子作为男子汉要经历很多困难,这才是本场戏的主旨,因此情绪处理上不应该“沉”,他批评说“你们现在的情绪处理不够昂扬”,这样就等于在导演失误的地方补救了一把。在上译厂的工作流程中,“谈戏”和“鉴定”是由全体导演和演员一起参加的。有一次陈叙一在谈英国影片《水晶鞋与玫瑰花》的时候说到第一场戏里王子跟他的随从谈到古墓、时钟、大臣这些话题,陈叙一就对童自荣说:“小童,你在说古墓、时钟这些词的时候‘没态度’,而那些词实际上是表达了王子对当时制度的不满,他是在借那些东西发牢骚。现在你没发牢骚,所以说你不明白这些话是什么意思。”接着他又提到潘我源配的后妈,说“后妈有时是用狠毒的口气说的狠毒的话,有时是以温柔的语气说恶毒的话”,说潘我源在说带温柔语气的台词时缺乏内在的恶毒,所以觉得戏不接。虽然这部戏并不是苏秀导演的,但在听陈叙一说那些问题时,她也觉得获益匪浅,因此,她才老是说上译厂是“我们的大学”。苏秀这辈子没演过话剧,没拍过电影,她的一切专业知识都是从译制片工作中学来的。当年上译厂的创作人员译制一部电影时,不仅是看一遍,甚至也不是看两遍三遍,他们是把整部电影切成若干段落,而每个段落他们不知道要反复看几百遍。尚华当年在配《虎口脱险》时因苏秀要求他做到“脱口而出”,而他唯恐自己达不到这个要求,于是就一遍遍地排戏,最后总共排了足有六十多遍,一直排到血压上蹿到190,他却还不许苏秀向上汇报。尚二爷当时央求苏秀说:“我好容易抓到人物感觉了,如果你让我休息两天,我的感觉就全跑了。”因此苏秀认为归根结底是上译厂的“初对”加“导演负责制”的工作制度保证了当年译制片生产的高质量,是这个制度逼得演员不用功不行,如果谁不用功谁就过不了关,而非单纯靠大家的自觉性和觉悟。当年导演会在初对阶段逼翻译把每句台词都解释清楚,如果翻译说不清楚,甚至会逼着他们去他们曾经就读的大学找老师请教。有的翻译当年已经是教授级高级翻译了,但有时也会给逼得到处找同行朋友帮忙。所以,当年的上海电影译制厂就像陈丹青说的是“编外的一小片天地”。“艺术质量高于一切”的原则使得大家长期依靠这样的严谨态度,才造就了当年辉煌的上海电影译制片历史。

在进厂工作四年后的1975年,孙渝烽终于开始独立执导影片了。他执导的首部影片是美国电影《海底肉弹》(又名《紧急下潜》,编号“影资2号”),虽然他那时还是在陈叙一的指点下学习的,但由于该片人物比较多,而且他不但主要角色用的是乔榛、李梓、杨成纯等一线演员,而且连配角都是由邱岳峰、尚华、富润生等老演员担任,因此首次执导大片的孙渝烽的确感到有点紧张。当时他在谈戏的时候就跟大家说:“我是个新兵,而你们的经验都很丰富,如果我有什么不对的地方请你们给我提出来。”会后,尚华等老演员都鼓励他:“小孙啊,你要大胆。你刚才谈戏就谈得非常好,对整个戏把握得都很不错。在棚里你就大胆地要求我们,我们都听你的!”就这样,大家都非常支持孙渝烽这个新导演的工作。《海底肉弹》是一部军事题材的电影,里面很多戏份都是群情激奋、喊杀震天的。其中有一段戏是一名水兵由于知道邱岳峰配的老兵心脏不好而请他去住院治疗,但那老兵却下了决心要上战场参加打击日本人的战斗,所以他就不让那个水兵把他的情况告诉别人,还为此发了脾气。当时邱岳峰的分寸的确已经到位了,但孙渝烽却想让邱岳峰感情再强烈一点,邱岳峰当时一口答应了:“好的、小孙,听你的,再来一个。”等第二次录音结束后,邱岳峰就跟孙渝烽讲:“我觉得之前的分寸够了,过了就不行,咱们连起来看看。”等片子前后段落连起来一看,孙渝烽马上就觉得第二次录的戏的确是有点过了。后来邱岳峰跟孙渝烽聊天的时候说:“小孙啊,电影的分寸感非常重要,情绪的把握有时候过一点就不舒服,但是要是‘不到位’也不舒服。”在此之后,孙渝烽在把握演员情绪的时候总是记得邱岳峰所说的这一点“分寸感”,而这也就是邱岳峰在把握分寸尺度方面真正见功夫的地方。当年的上译厂有一个很大的特点,就是这些老演员对年轻演员非常好。他们自己已经有了非常大的成就,但是他们对年轻演员非常支持。孙渝烽当年曾经作为导演助手与陈叙一、卫禹平、苏秀、胡庆汉等老一辈译制导演合作过。早在1973年,孙渝烽在卫禹平担任译制导演的墨西哥影片《在那些年代里》担任导演助手时,卫禹平就对他说过:“你放心,配音是死不了人的,不行的话我们就再来,这不是还有老厂长在那里把关嘛,如果鉴定的时候他觉得不行,我们就再来。”后来在1978年,卫禹平与孙渝烽联合执导《望乡》。在搞完那部戏的本子以后,卫禹平就对他说:“小孙,你进棚!”当时《望乡》是“文革”后首个日本电影周所隆重推出的三部电影之一(另外两部是《追捕》和《狐狸的故事》)。由于事关重大,孙渝烽当时很有点儿担心自己扛不下来,就推脱说:“这部戏还是由你把关吧。”卫禹平跟他讲:“你在里边吧,我们都已经一起分析过了,你也都谈过戏了,对这个戏你已经理解得很清楚了。我就在外面边抽烟边听,有什么问题我会跟你说的。”就这样,孙渝烽就被卫禹平推到了第一线,当年很多老一辈艺术家就是这样希望年轻人成长,不断地鼓励新人,给他们以信心和锻炼机会。

当年上译厂演员组里的学习气氛是相当浓厚的,大家工作之余休息的时候大都是在捧着本书看。陈叙一始终跟大家灌输“从事译制片工作的人要做个杂家,三教九流、五花八门都要知道一下”的思想。我记得在“文革”期间我妈就在厂里订阅了上面印有“内部发行”的刊物《摘译》(社会科学版),而这本杂志通常会从我们家开始流向外婆家或邻居处,让更多人分享那文化干涸的岁月里难得的精神食粮。此外,我妈也经常会从厂里购买和借阅一些当时在社会上已经绝迹的《水浒》《西游记》《第三帝国的兴亡》等书带回家。而我也就是从那个时候开始半通不通地读那些大部头的书,从而使阅读成为我保持至今的习惯。而孙渝烽也说过在他这辈子书看得最多的时间就是在上译厂工作的二十多年里,有时他是结合影片看原著,有时他会看影片相关资料。这也应了“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”这句老话,从1976年开始一直到1990年代,孙渝烽写了大量的影评和电影简介等文章,并以此大大改善了自己的生活。

1978年中国成功举办了第一个日本电影周,那次一共公映了三部电影,即《望乡》《追捕》《狐狸的故事》。电影节大获成功,可就是在《望乡》公映后不久,孙渝烽就接到了一个自称“来自妇联”的气势汹汹的电话。当时他一接电话,对方就在电话里不分青红皂白地指责道:“你们这是在犯罪!你们怎么能搞妓院的故事?这是歧视妇女!”孙渝烽耐心地听完电话那头的一堆疾风暴雨式的指责后就问对方是谁,而电话那头就只气势汹汹地说了四个字:“我是妇联!”然后就把电话挂了。随后孙渝烽找到卫禹平,把接到妇联电话的事告诉了他,卫禹平说:“那也没办法,因为这是中影公司给我们下达的任务,最多将来再来第二次‘文革’,我们两人被‘喷气式’不就完了!”虽说两人当时就这么打了个哈哈,但当天晚上孙渝烽思前想后,觉得那样不行,就连夜奋笔疾书,写了一篇题为《怎样看〈望乡〉》的文章。写好发出去后的第三天,上海《文汇报》就刊登了这篇文章。

在上译厂工作的三十多年里,孙渝烽一共参加了三百多部外国译制片的译制和三百多部国产影片的后期配音工作,加起来一共有六百多部。由于任务多,孙渝烽在做导演之余还是继续为大量影片的角色配音,照他自己的话说是:“有时候一天要死掉十几次呢。一会儿‘啊’、一会儿又是‘啊’,总而言之是变着法儿的各种死法,过瘾!”从1980年代开始,上译厂的外国译制片任务开始“吃不饱”了,厂里就从全国各电影制片厂和电视台搞了很多国产影片和电视剧来配音,就是从那时起厂里开始让孙渝烽搞国产片配音。由于他跟那些影视剧摄制组合作得挺愉快,上译厂的这项业务慢慢就在全国影视圈里出了名,很多电影厂都反映上译厂的后期配音质量很好,而且还表扬孙渝烽给剧组的台词本出了很多点子。于是这么一来,厂里只要一来国产片,陈叙一就把任务交给孙渝烽,结果他就成了“国产片专业户”了。据孙渝烽回忆,那段时间来厂里做后期配音的国产片子越来越多,但有些片子的台词质量差到几乎无法想象的地方。当时有一个北影导演到新疆拍了一部戏,戏中的主要演员都是维吾尔族和哈萨克族的。由于该片导演对那些少数民族语言一窍不通,在拍摄期间如果他觉得演员的表情和戏的走向基本正确就让过了。但等拍摄结束回过头来整理剧本时导演发现台词全都乱了套了,那会儿他就有点儿慌了,就对孙渝烽说:“孙导演,当时我是只要看到演员表情和戏的走向都对就点头了,也实在记不下来他们说的是什么词了。”这下就等于是要孙渝烽把他们原来的本子重新搞一遍,结果搞那部国产片弄得比搞外国译制片还累,台词全部重新编过,但工作完成后那个导演高兴极了。后来,孙渝烽跟新疆天山电影制片厂的著名女导演广春兰(广春兰:1966年毕业于北京电影学院导演系,她执导的《不当演员的姑娘》等影片曾在国内外获得很多奖项,曾任中国电影家协会新疆分会副主席、新疆对外文化交流协会理事等职)和自编自导《阿满》系列喜剧片的张刚导演一起合作了不少国产片后期配音工作。

当年“文革”中孙渝烽是从上影厂演员剧团调到上译厂的。打倒“四人帮”以后,上影厂演员剧团正式恢复,时任团长铁牛打电话给孙渝烽说:“你回来吧,我们现在缺工农兵形象。”由于孙渝烽那时已经有了两个孩子,他怕爱人一个人忙不过来,就婉拒了铁牛的邀请。但由于他毕竟是学电影表演出身的,对银幕也有一份难以割舍的情怀,后来孙渝烽就跟老厂长陈叙一谈了他的想法,说:“如果上影厂有合适他的戏,希望老厂长同意放我去拍。”当时陈叙一就冲他笑了笑,说“可以呀”,其余什么话也没说就同意了。当时陈叙一的反应虽然令孙渝烽觉得有些奇怪,但后来当上影厂提出借孙渝烽去拍戏时厂里的确也放他了。就这样,从1976年开始到1980年代初,孙渝烽先后在上影厂拍摄的《南昌起义》《革命军中马前卒》《楚天风云》等影片中扮演了不少重要角色。后来有一次他忍不住问厂支部书记许金邦:“老厂长为什么会同意我出去拍戏?”许金邦就告诉孙渝烽说:“你当时跟他提的时候,他就跟我说可以同意。”不仅如此,老厂长还跟许金邦说了一句话:“以后等他忙了自然就不去了。”后来孙渝烽就觉得自己被老厂长说中了,因为从1980年代中期开始,厂里每年都要分配给他将近十多部戏,令他自己感觉分身乏术,于是渐渐地,他也就不接受外面的拍片邀请了。在厂里任务最重的时候,那些演职员岂止是“有戏不去拍”,有时候简直就是“有家不能回”了。但是,即使是在上译厂的巅峰时期,配音演员和导演们却也还是极少能从生性吝于表扬手下的陈叙一嘴里听到一句表扬他们的话。1986年初,孙渝烽执导的英国电影《野鹅敢死队》的译制工作结束后,孙道临先生在北京出差期间特地去看了这部影片,觉得质量很不错,他晚上就给孙渝烽打了个电话表示了赞赏。第二天,孙渝烽就得意地把孙道临打电话表扬他的事情告诉了陈叙一,岂料陈叙一对此的反应只是对着他淡淡地说了八个字:“不要骄傲,继续努力。”

“文革”之后,随着国门逐渐向世界打开,中国与各国的交流开始活跃起来,而从1970年代后期开始,上海电影译制厂也迎来了很多他们过去在银幕上神交已久的外国电影导演和明星。格里高利·派克、阿兰·德隆、山本萨夫、高仓健、栗原小卷、吉永小百合等相继访问了上译厂。在那段时间里,中外巨星在上译厂内济济一堂,群星灿烂,交相辉映。其中高仓健和他的中国“声音替身”毕克的“惺惺相惜式”的交往至今还被传为佳话。当年日本电影代表团访问上译厂的时候那些配音演员还问山本萨夫他当年在拍《金环蚀》有没有受到威胁,山本说在影片拍摄过程中没有让外界知道,但等拍完上演了,就谁都不能管了。当时陈叙一还跟他开玩笑,说:“你要是在日本待不下去了就到中国来。”而在到访过上译厂的外国明星中以法国电影明星阿兰·德隆的表现最为夸张。在他来访的当天,当他的座车抵达永嘉路383号厂门口的时候,阿兰·德隆甫一下车就来了个“惊人之举”。他突然掏出一沓自己的照片往空中一扬,结果引得在周边围观的影迷、路人一哄而上,纷纷抢夺,一时间原本很安静的永嘉路上一片大乱,而阿兰·德隆却高兴得哈哈大笑。他的这个自我炒作令当时在厂门口迎接他的中国版“佐罗”童自荣吓了一跳。在那个场景里,法国人阿兰·德隆的形象和中国人童自荣的声音虽然在电影译制片《佐罗》中完美地合二为一,但现实中两人间巨大的个性差异却昭然若揭。在那个“突发事件”中,与手持雪茄、高调浮夸的法国佬相比,沉静内敛的童自荣就显得非但不像个演员,简直就像个冬烘先生了。

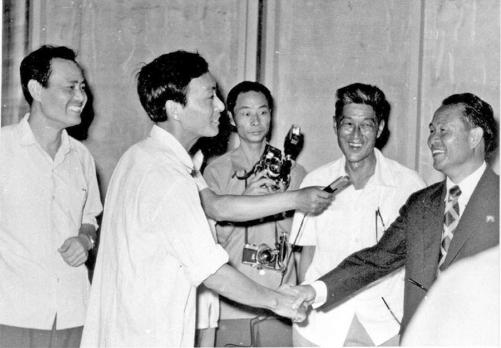

陈叙一等在永嘉路上海电影译制厂接待由文化部副部长丁峤和上海电影制片厂厂长徐桑楚陪同下来访的美国电影艺术与科学学院电影代表团

左一:金洪根,左二:赵国华,左三:毕克,左四:徐桑楚,左七:陈叙一,左八:美国电影艺术与科学学院主席费伊·卡宁,左九:黛比·雷诺兹(美国电影《雨中曲》女主角),左十一:李梓,左十二:乔榛,左十三:刘广宁,左十四:丁峤,左十五:上影演员朱曼芳(著名美籍华裔影星邬君梅之母),左十六:上影厂演员赵静

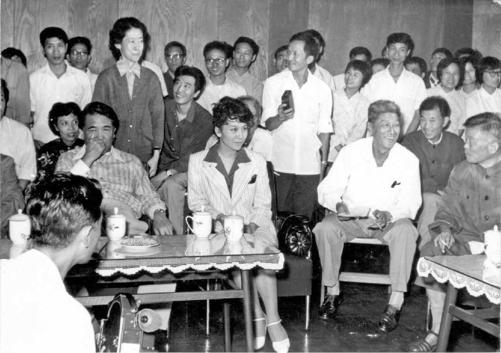

陈叙一(左四)、孙渝烽(左一)、童自荣(左二)接待来访的朝鲜电影代表团

陈叙一、李资清、许金邦接待来访的日本电影代表团

前排就坐者左一为日本著名电影制作人德间康快,左二为日本著名影星栗原小卷,左三为陈叙一

后排左起为丁建华、刘广宁、尚华、施融、童自荣等上译厂演职员

陈叙一等接待来访的南斯拉夫著名演员、电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》中“瓦尔特”的扮演者韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇

左起:胡庆汉、陈叙一、日沃伊诺维奇、白穆、上海电影制片厂副厂长兼总美术师韩尚义、毕克

1970年代末到1980年代中是上海电影译制厂人员最齐、各方面制度最成熟的时候,第一代配音演员还正值盛年,技艺炉火纯青,而第二代配音演员经过近十年的磨炼业已成为中流砥柱,整套班子的组合达到了近乎完美的程度,用当时陈叙一的话说就是“生旦净末丑,就像水泊梁山的一百零八将,谁上阵都能抵挡一阵”。在那七八年里,上译厂是好戏连台,整体创作进入了建厂以来的“黄金期”,现在看来堪称“经典”的《尼罗河上的惨案》《叶塞尼亚》《悲惨世界》《虎口脱险》《孤星血泪》《华丽家族》《苔丝》《望乡》《绝唱》《追捕》《佐罗》《简·爱》《卡桑德拉大桥》《老枪》《砂器》《火红的第五乐章》《非凡的艾玛》等影片都是这个年代的作品。后来随着邱岳峰的去世和潘我源的离开,大家都觉得非常需要他们那种类型的演员来填补空白,但可惜未能如愿。苏秀说后来有人写信来自称自己的声音很像刘广宁,结果她连第二句话都不看就把那封信给扔一边儿了,因为苏秀觉得我们已经有了刘广宁了,还要你干吗。1978年,上海电影译制厂迎来了对于全体演职员而言是一部“全家福式”的英国影片《尼罗河上的惨案》。该部影片阵容强大,群星璀璨,影片中的配音演员表上囊括了毕克、李梓、刘广宁、童自荣、程晓桦、胡庆汉、苏秀、乔榛、邱岳峰、潘我源、于鼎、丁建华等几乎全体一线演员,该片译制导演为伍经纬和卫禹平,而翻译则是“集体翻译”,陈叙一的名字虽然不在其中,但对于这么一部群戏大片而言,他肯定曾经游弋于翻译和导演两大工作板块的创作之中。这部电影是对上海电影译制厂建厂二十八年以来的一次全景式的检阅,是他们经过长期磨炼后的一次“集结号式”的艺术实力展示。

随着苏秀、赵慎之的退休,潘我源的移民,邱岳峰的去世,刘广宁的提早退休,第一代配音演员逐渐淡出这个集体。当年我小时候管陈叙一、尚华、毕克、邱岳峰、胡庆汉、富润生、周翰等人叫伯伯,管于鼎、伍经纬、戴学庐、童自荣、盖文源、杨成纯、施融叫叔叔(其实我应该叫于鼎“伯伯”),女的就全叫“阿姨”了,到后来从杨晓、程玉珠他们开始我干脆就直呼其名了。而随着我对上译厂演员们称呼的逐渐改变,上译厂的创作也在登顶后开始下滑。这个艺术群体在巅峰徜徉了几年后,在1990年代初就开始了其盛极而衰的过程。“黄金时期”逐渐过去了,上海电影译制厂从耀眼的辉煌里慢慢步入了夕阳的余晖中。