预计阅读本页时间:-

天鹅之歌

传说天鹅在将死之前会发出其一生中最美妙的鸣叫,故称“天鹅之歌”。在邱岳峰最后的时光里,他纵横银幕上下,继续绽放出耀眼的光彩。

“文革”后期,上海市文化电影系统在奉贤文化五七干校召开了一次大会,宣布给两个人“摘帽”,其中一个“历史反革命”就是邱岳峰。那次大会邱家是全家出动参加,摘帽以后,邱岳峰被补发了一千多元工资。

在我的印象里,在万航渡路时期,邱岳峰平时在厂里说话不多,后来在上译厂搬到永嘉路后(估计是“帽子”摘掉以后吧),他的头发就开始慢慢留长了,发型也变得比较时髦了。我印象最深的是大约在1978年或1979年,有一天他突然穿上了一件当时很时髦的米色高领毛衣,加上一头开始有些花白的天然卷发,有着外国血统底子的邱岳峰一下子就变得腔调十足了。后来据邱必昌大哥证实,那件高领毛衣是他母亲为其父亲织的。从“文革”后期开始,邱岳峰有了个习惯,就是在晚饭时喝一点白酒,但是他也并不多喝,每顿就喝一点儿,喝完了就睡,而邱必昌至今还保留着他父亲喝酒时用来温酒的那个罐子。据邱必昌说那时他父亲半夜起来也不是专门为了写作,他所见过其父写作最勤快的日子却是“文革”时期,而他最多的文字“作品”居然是在“文革”中所写的大量检查,邱必昌目前还保存着一摞他父亲的“检查”。在邱必昌眼里,他父亲写东西没有常性,有些东西记到后面就不记了,而邱岳峰还曾把自己写的日记给儿子看。但从“文革”结束到生命终点,与他的很多同事不同,邱岳峰极少动笔为杂志写文章,因此他半夜三更在忙乎的事多半还是在准备他的剧本吧。

广告:个人专属 VPN,独立 IP,无限流量,多机房切换,还可以屏蔽广告和恶意软件,每月最低仅 5 美元

在“瘦”这点上邱家父子颇为相似。1987年暑假,当时还是上海戏剧学院学生的我曾作为实习导演参加了我的老师、上影厂导演傅敬恭先生执导的电影《古币风波》的拍摄。记得有一次担任该片副导演的邱必昌在闲聊中告诉我,由于他们小时候没床睡,而他又是“邱家最瘦的”,他不能睡硬板床,并且就算是在夏天睡席子时,他也一定要在席子下面垫上一床棉花胎,否则就硌得慌。由于邱家在南昌路钱家塘的房子极为狭小,十七点二平方米里住了六个人(邱岳峰夫妇加四个子女,有一段时间还分别住过邱岳峰的生母和继母,总数曾达七个人),比我们家曾经“享受”过的十六平方米住四口人还要挤。幸亏邱岳峰擅长木匠活,为了把一家人的睡眠安排妥当,他搭沙发、上下铺、用隔板,无所不用其极,而其中最通常的方式是打地铺。由于有人睡在地上,邱家的地板平时是很干净的,尤其遇到逢年过节是一定要趴在地上用碱水、板刷把地板刷得干干净净。后来邱岳峰补发工资后做的第一件事就是买了一张那时叫作“钢丝床”的折叠床和一块“上海牌”手表,也算是在生活上有了些许改善。邱必昌说他在自己家里根本没有正儿八经地睡过床,通常就是打地铺,铺张凉席,要不就是睡在自家搭建的阁楼上。虽然那个房子层高也不高,但是搭个阁楼离天花板起码还有个五六十厘米,身材还算“娇小玲珑”的邱必昌还勉强可以钻进阁楼上睡觉。那时他在枕头边放了些书,可以在睡觉前看看。他们家在很长时间里也最多是过几年换个花样动一动,而这就是在那十七点二平方米的空间里面所能动出的所有脑筋了。邱岳峰曾经想了很多办法管理他们家极为有限的生活空间,协调好彼此的关系,就连他们吃饭的桌子都是那种可以翻起来的折叠桌,吃完饭就马上折起来,以节约空间。

在“文革”后日渐宽松的环境里,邱岳峰一贯瘪着的肚子居然也慢慢鼓了起来,开始有了些“富态相”,邱必昌说这一“积极的趋势”是在其父五十岁后才开始的。日子有些好过了,邱岳峰却也还照例每天操着他那一口“洋泾浜上海话”客客气气地跟弄堂里的邻居们打着类似“张家姆妈侬好”那样的招呼(而这个习惯也遗传给了邱必昌,据说他现在也是对谁都这样)。同时,邱家内部的气氛也开始有所活跃。我妈曾听邱岳峰在厂里讲过他们家的一个段子,说是有一日邱岳峰的一个儿子(邱必昌后来跟我说肯定是他)下班回家后跟他父亲讲了一段马路见闻,说刚才在回家路上见到附近马路上有卖名人石膏像。街边有很多人叽叽喳喳地围着议论,可就是没人认得出那些石膏像塑的是谁。邱必昌对此大感不屑,对他爸说:“我一眼就看出那石膏像是贝多芬,可马路上的那些人居然都不认识。”

邱岳峰冷静地看着儿子问道:“哦,是吗,那么你说说看,这贝多芬他到底是做什么的?”

邱必昌得意扬扬、毫不犹豫地回答:“这贝多芬不就是发明交响乐的那个人吗!”

邱岳峰冷冷一笑:“你也是好孩子!”

1978年,住在离邱家不远的上影厂著名导演汤晓丹开始筹拍《傲蕾·一兰》,他邀请邱岳峰演影片里一个沙俄将军角色,就这样,邱岳峰的艺术生涯再次从幕后走到了幕前(除了早年的舞台生涯,“文革”前邱岳峰还曾在上影厂拍摄的影片《海上的红旗》《宋景诗》《林则徐》里担任过一些小角色)。父亲邱岳峰是艺术大家,邱必昌也从小喜欢文艺,他小学时就是学校合唱队的指挥,而且还喜欢演戏。但是他1962年小学毕业以后却进了技校,读了一年技校后又遇到大饥荒,学校便解散了。当时那所技校解散后学生有两个去向:一是去普通中学继续读书,另外一个是直接进厂工作。邱必昌想读普通中学,以后好进一步考艺术院校来圆他的艺术梦。想不到跟他老爸一商量,邱岳峰却让他直接进厂工作。他老爸的理由是:“干我们这行啊,要么不干,要干就要干出点儿名堂来。你可以干,但可能干不出名堂,因为你脑子里缺那根弦。不管怎么样,现在说我‘邱岳峰’这三个字外边还有人知道,你要干不好的话就像打篮球坐冷板凳一样,会后悔一辈子!”就这样,邱必昌就辍学进工厂工作了。但“知子莫如父”,这次遇到拍电影的机会,邱岳峰还是向汤晓丹导演推荐了自己的儿子。汤导演爽快地答应了,他把邱必昌交给副导演姚寿康简单面试了一下后就给了邱必昌一个“小哥萨克”的小角色,从而满足了他去东北看“北国风光,千里冰封,万里雪飘”的愿望。跟上影厂混熟了以后,一个从上影厂调往北影厂的副导演又带邱必昌参加了北影厂《一盘没有下完的棋》剧组。后来北影厂著名演员雷鸣(影片《黑三角》男主角扮演者)还介绍了一个自称自己声音像邱岳峰的朋友给邱必昌,这个朋友就是后来在迪士尼动画片里为“唐老鸭”配音的大名鼎鼎的李扬,后来李扬又把邱必昌介绍给杨洁导演,结果他就在杨导演当年执导的轰动一时的电视连续剧《西游记》“三打白骨精”一集中饰演了白骨精的军师“黑狐精”一角。打那儿开始,邱必昌“借出外景周游全国”的“玩票生涯”就此一发而不可收,他几乎每年都要参加一部戏的拍摄,在上影厂、北影厂到处客串,就这么一直干到1980年代后期。1994年,在北京舞蹈学院教师力荐下,邱必昌进入《正大综艺》工作了一段时间,但即使在涉足了如此多艺术领域之后,邱必昌还是没能正式接过他父亲作为配音演员的衣钵。1980年代初,苏秀从上译厂退休后在上海电视台作为导演负责日本电视连续剧《姿三四郎》的译制工作时曾把邱必昌找去,说“黄毛(邱必昌小名)你来试试,这里面有一个坏人,你来配”。可结果邱必昌站在话筒前万分紧张,最后苏秀无可奈何地说:“黄毛啊,你就是不如你爸,你没有那个坏劲儿!”听了她这句话,邱必昌马上联想到他父亲生前说过他“你缺根弦儿”那句话。经此一役,邱必昌也服了,他说自己“可以做,但做不到父亲那个分上”。

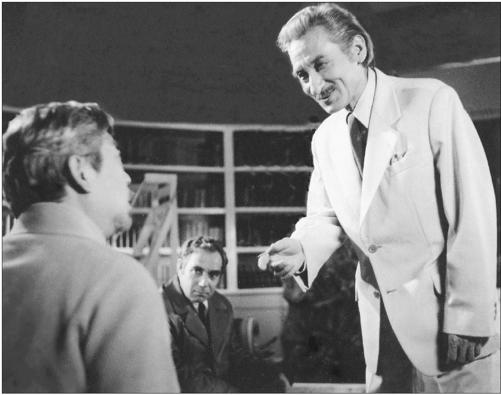

自从1979年参加完《傲蕾·一兰》的拍摄工作后,紧接着,邱岳峰在同年又在上影厂张鸿眉导演拍摄的中国第一部科幻电影《珊瑚岛上的死光》中出演一个反派人物——“邪恶科学家”布莱歇斯的角色,而该片的男主角,科学家陈天虹则由上译厂另一位著名配音演员乔榛扮演(我记得乔榛在结束了该片摄制工作回到译制厂后还得意扬扬地问我妈:“我在银幕上穿着白大褂的形象像不像科学家?”我妈就开玩笑地回答:“我看不像科学家,倒像剃头师傅。”)。邱必昌认为以当代审美观的角度来看,其父当年在银幕上的戏有点儿“演”——带着些早年文明戏所特有的舞台腔(但我小时候看那两部电影时却觉得邱岳峰在银幕上还是很有气质的)。但是无论如何,邱必昌还是为乃父认真的工作态度所折服。在他的记忆里,无论配音还是演电影,他父亲都是认认真真、一丝不苟的。

然而,就是在这么个似乎越来越好的环境下,在看似风光的幕前幕后,邱岳峰的心灵深处却始终是灰暗忧郁的。在很长的一段时间内,邱岳峰是一个被控制使用的“内控人员”。直到去世,他也不曾成为中国电影家协会会员(甚至连“中国电影家协会上海分会会员”都不是),在上海市电影局和上海电影译制厂两级层面上评“先进”“劳模”也从来都轮不到他(那个年代的人非常看重那种“荣誉”)。邱家住房紧张,是典型的困难户,可那个时期厂里分房也都轮不到他。有一年,为了解决从外地或农村回到上海的上海电影界子女的就业问题,上海市电影局办了一个大集体(就是陈叙一不肯让女儿小鱼去的地方),地点就设在徐汇区大木桥路上的原天马电影制片厂旧址内。而邱岳峰家的四个子女早年是按照当时“市工(市区工矿)、市农(市郊农场)、外工(外地工矿)、外农(外地农场)”的顺序分别分配工作,当时邱岳峰有两个儿子在外地工厂和农场工作,女儿邱必昊在上海郊区崇明县的农场务农。在四个孩子中,邱岳峰最宠爱的是女儿邱必昊,因此他一心想把女儿弄回上海市区进那个大集体工作,却也是无果,最后邱必昊还是在她父亲去世后才得以顶替进上译厂工作的。

1980年邱岳峰在上海电影制片厂拍摄的科幻影片《珊瑚岛上的死光》中扮演邪恶的维纳司公司总经理布莱歇斯

邱岳峰最后的结局是偶然的,却也是必然的。在与邱必昌的交谈中,我了解到邱岳峰一共有过三次轻生:第一次是1957年他被定为“历史反革命”时,第二次是在“文革”当中,而最后那次则已经是第三次了。他每次轻生的方法都是服安眠药,前两次是他妻子用手硬从他嘴里把药给抠出来的,而最后那一次却成了他最为决绝的一次——不知道在什么时间、什么地方,也不知道是在怎样的心境下服下了多少安眠药。所以,邱必昌说那个结果“从某种角度来讲,对他是好事”,因为一个人想要做一件事,第一次做不成,第二次做不成,第三次做成了,对其父而言,是解脱,是好事。邱必昌认为那导致他父亲离世的第三次不是因为某一件事,而是他那整个这辈子累积下来的辛酸郁闷遇到了一根导火线,令他一下子扛不住而情绪崩溃了。

1980年3月29日,星期六,天气很好。但就是在那个很好的天气里,压垮邱岳峰的最后一根稻草出现了。当时上译厂演员组有个年轻女演员经常向他请教业务,而邱岳峰也总是毫无保留地倾囊而授。就这么一来二去,两人的关系就在厂里显得比较近了。由于邱岳峰家境不好,青黄不接时也会向那个年轻女同事借上五元,等下个月发了工资再还。久而久之,一些绯闻就开始不胫而走,在厂里悄悄传开了。

据曹雷回忆,当时大病初愈的她受上海人民广播电台音乐组之邀与上海音乐学院谭冰若教授一起合作写音乐广播剧《柴可夫斯基》,剧中波兰裔美籍钢琴家鲁宾斯坦一角起初是由上影老演员韩非配的。广播剧播出以后听众反响很好,而当时上海人民广播电台音乐组刚开始尝试立体声录音,于是就想把这部广播剧录制成立体声版。在那个星期六的上午,曹雷一走进上影厂漕溪北路大门,就看见了正站在大院里与张鸿眉(电影《珊瑚岛上的死光》的导演)说话的邱岳峰,当时曹雷就赶紧上去跟邱岳峰说:“老邱,《柴可夫斯基》那个广播剧要重新录,你看看什么时候有空。”邱岳峰回答说:“哦,可以啊,我再想想看,我现在手边有个戏,大概过些时候就可以了。”曹雷记得那天是月底领工资的日子,他们谈话之后大概邱岳峰就直接来到了那位年轻女同事家里,而当天那位女演员的丈夫也在家,三个人一起聊着天,说说笑笑,还一起吃了午饭,大家都挺高兴的。其实邱岳峰之前也经常去那位女演员家串门,跟女演员的丈夫也非常熟悉。那天中午邱岳峰的太太遇到了她丈夫的上译厂同事,那人不知出于何种心理向她透露了邱岳峰去那位女演员家的行踪,邱太太当即勃然大怒,立刻就找上门去了。她到了那位女演员家楼下时一眼就看见了丈夫的自行车,就更是气不打一处来,直接就冲了上去……邱岳峰是个很要面子的人,在当时那种情境下面对那么个场面,他的尴尬可想而知。气急之下,他在心里淤积了几十年的痛苦顿时全部涌了上来,结果就……

据邱必昌回忆,那天他下班后回家,妹妹邱必昊就告诉他说父亲“情绪不太好,写了点儿东西,很潦草,之后就出去了,去哪儿了不知道”。于是邱必昌马上就追了出去,跑到钱家塘通淮海中路的弄堂口候着。不一会儿,他就看到父亲踉踉跄跄地在往回走。邱必昌连忙上前问他父亲是怎么回事,邱岳峰也不回答,径直走回了家,进屋后就一头躺倒在那张钢丝床上,一边打着哈欠,一边说了些“没意思”等之类的话后就很快睡过去了。邱必昌敏锐地感觉到父亲的哈欠打得有问题,可能是服了药了,于是他就连忙借了部黄鱼车把父亲拉到了一箭之遥的徐汇区中心医院洗胃抢救。但可能是由于药服得剂量太大,抑或是由于胃洗得不干净,邱岳峰就此再也没有醒过来,于第二天(1980年3月30日)与世长辞。在他去世的时候,天上电闪雷鸣,大雨滂沱,一代配音巨星就此陨落。邱岳峰的声音曾经在影迷张稼峰在狱中最绝望的时刻给予了他生存的勇气和希望,但在邱岳峰本人最绝望的时候却没有出现那么一只手把他拉出死亡的幽谷,令人扼腕!

时至今日,邱必昌认为不管当时是否有那件事,那个骤然燃起的导火线使得邱岳峰在精神上一下子崩溃了,而用那种方式离去则是他自己认为最好的方法。在邱岳峰去世前不久,邱必昌曾经跟他老爸就外面的传言认真地聊过一次,邱岳峰一口回答那个传闻是“瞎三话四”(上海话“胡说八道”的意思),完全予以否认。就当时的客观条件而言,邱家和那位女演员的住房条件都不宽裕,两家都成天有人在家,且当年男女在宾馆、招待所住宿都需要出示结婚证,所以两人根本不具备做那种事情的客观条件。邱岳峰曾说过:“×××来我们厂,有些人看不起她,觉得她没出息,我就不信,仅此而已。”其实不仅是×××,邱必昌就知道邱岳峰还帮助过丁建华等其他青年演员。由于觉得当时那事在外面弄得风风雨雨的,邱必昌曾经劝过他老爸:“我说你何必呢,不如就别管那个闲事了。”当时父子俩谈话时邱岳峰躺在床上,他就说了一句“没那事”。

时过境迁,邱必昌等子女后来也很理解他们的妈妈。女人是肯定会有妒忌心的,当时就是他们母亲的一时冲动使得爱面子的父亲经年累积的负面情绪一下子爆发出来而酿成了悲剧。但事情发生以后,邱家的子女却非常体贴地集体“封口”,再也没有与他们的母亲提过这件事情。邱必昌说他对一件事情非常知足,就是他们兄弟姐妹四个非常团结,关系很好,大家互相帮衬。很多老一代配音演员也都夸邱家兄弟姐妹很争气,没有让他们的父亲丢脸。

邱岳峰的突然去世首先在上海电影系统引起了巨大的震动。记得邱岳峰去世后的第二天是星期一(3月31日),我妈下班回到家进门后扭头就把门关上了,我爸和我奇怪地看着她,只见我妈脸色刷白,声音发抖地说:“邱岳峰死了!”那时候我小学还未毕业,自然不能理解“邱岳峰死了”那件事会对译制片事业有多大的影响。直到后来,特别是进入上海戏剧学院学习后,当我看上译厂新配的电影时却每每生出“如果这个角色由邱岳峰配就对了”那样的念头时,我方才体会到“邱岳峰死了”对这个事业的影响是那么严重。

也就是在同一天的那个星期一,还在满心期待着邱岳峰去重配“立体声版鲁宾斯坦”的曹雷在上影厂大院里又遇到了张鸿眉导演。一见曹雷,张导演开口就说:“曹雷你知道吧?老邱走了!”

曹雷一下子没反应过来:“走了,上哪去了?”

“走了!死了!”

这下曹雷懵了:“啊?我说我跟他讲得好好的……”

由于这突然的变故,到后来重新录制广播剧《柴可夫斯基》立体声版的时候,那个原本属于邱岳峰的“鲁宾斯坦”角色就改由杨成纯配音了。事后曹雷叹息道:“唉,如果说当时他一个人在马路上骑车时有朋友见着他,跟他打打岔,这事也就过去了,也就没事了……”

邱必昌告诉我,他父亲去世以后第一个去邱家探望的是乔榛。由于在那个年代“自杀”是非常敏感的事,乔榛只待了一会儿就离开了,临出门时他塞给邱必昌二十元,说:“我送他,黄毛(邱必昌小名),你不要跟其他人说我来过。”

邱岳峰去世后,除了女儿邱必昊顶替其父进厂工作以外,邱家与上海电影译制厂的缘分其实并未就此结束。1985年,邱必昌结婚了。生性低调的他当时连领带也不会戴,还是别人帮他戴的。因为怕招摇,他出家门时连西装也不敢穿,就那么拎着衣服出门,然后在马路上叫了一辆出租车。他的婚礼酒席摆在位于上海外滩原名为“上海总会”的东风饭店,一共五桌酒席。由于邱家在上海没什么亲戚,宾客主要是他妻子娘家的亲友,直到现在,邱必昌还保存着当时他结婚时的婚宴菜单,据说菜式还是比较简单的。那天刚从青海劳改农场平反回厂的邱岳峰老友杨文元就以邱岳峰朋友的身份出现在了邱必昌的婚礼上,并且送上了个二十元的大红包,而这是邱必昌在他的婚礼上所收的最大一份礼了(当时参加婚礼随礼的一般标准是五元、十元,所以二十元在当时已经算是了不得的大礼了)。邱岳峰跟杨文元的关系一直很好,当年杨文元被捕入狱后邱岳峰直说“可惜了”,还说“到底是因为什么事情他也搞不清楚,应该是没什么事情”。后来杨文元跟邱必昌也一直保持着交往,杨文元还建议他说如果有闲钱的话可以换点美金。最后杨文元去世时邱必昌还曾帮他的太太一起料理后事。回忆至此,邱必昌不禁感叹说上译厂的很多老人,特别是男演员(如毕克、尚华、于鼎、杨文元等)命运多舛,晚景凄凉。他们退休后大多靠着微薄的退休工资过活,入不敷出,与他们银幕上的风光和几十年以来的辉煌成就完全是大相径庭,令人不胜唏嘘。邱必昌说周围很多朋友看到他现在的生活状况时都说了同一句话,“你比你爸过得好”。

虽然当时自杀已不再被定为“自绝于人民”了,但体制内还是有明文规定“自杀不能开追悼会”。在那种情况下,邱家子女和邱岳峰的生前友好就自己筹办了一个追悼会。邱必昌当时“组织观念”还是比较强的,还是尽量想往单位上靠。他把自办追悼会的想法跟上译厂领导说了,厂里也就同意了,只是说明不能以单位的名义举办,但厂里会组织一个治丧委员会,就由上译厂演员组出面。当天出席追悼会的大多是邱岳峰的老同事和老朋友,仪式由时任上海电影译制厂演员组组长的李梓和厂工会主席富润生代表厂里发言,上影厂老演员韩非作为邱岳峰的生前友好代表致悼词。虽然厂里规定“只有当天没有生产任务的同事才可以去参加追悼会”,但去的同事还是不少。出乎大家意料的是,当天到龙华殡仪馆为邱岳峰送别的人超过了一千人,其中大部分是自发前来的普通市民和影迷。当天邱必昌本来只准备了三百朵纸质小白花,谁知很快被前来吊唁的人们取完了。于是他马上又再补充了三百朵,却一下子又发光了,又三百朵,还是在顷刻间全部发完了……等邱必昌还想再买的时候,发现龙华殡仪馆祭品店里的小白花已被他们全部买空了,但吊唁的人群还在络绎不绝地走进追悼会现场……

陈叙一由于当时正在北京出差,未能亲临追悼会现场向他的爱将告别。老厂长跟邱岳峰的关系很好,但对邱岳峰自杀这件事他却始终三缄其口,从不与人提及。邱岳峰出事后,社会上一片哗然,有关邱岳峰的事情已经传得沸沸扬扬,各种版本都有。几天后,陈叙一从北京坐飞机返沪,女儿小鱼搭厂里的车去虹桥机场接机。在回家的车上,小鱼问父亲“邱叔叔是否是自杀”时,她所得到的回答就只是一句“不知道,小孩子不要管”。后来小鱼大姐只知道后来她父亲曾跟她母亲说过一句话:“如果我在,邱岳峰就不会死。”

大批影迷云集邱岳峰追悼会现场为他送行

邱岳峰早年自己说过“没有陈叙一就没有邱岳峰”。邱岳峰去世后最初是葬在苏州,1990年代初陈叙一去世后被安葬在上海奉贤海湾寝园,他的墓地比较清静,后面还有一大片空地。由于当时邱岳峰的墓在苏州,子女祭扫不方便,后来邱必昌的母亲去世后也要择地安葬,而那时恰好陈叙一墓的后面还有一块空着的地皮,邱必昌想到他父亲和老厂长在世时关系不错,他们去世后索性也搬到一块算了。于是他们四个孩子一商量,就决定咬咬牙,把那块在当时对他们而言很贵的墓地买了下来,然后把他们父亲的墓迁回上海,葬在陈叙一的后面。后来在2012年,陈叙一的老友白穆也逝世了,而他的墓地就在邱岳峰墓的旁边。就这样,他们三个老朋友永远地在一起了。

2009年5月7日,邱岳峰的家人、朋友、同事和数百名粉丝来到杭州湾畔的上海奉贤海湾寝园,上海的著名电视主持人林栋甫主持了迁墓仪式,童自荣等老同事在仪式上发表了情真意切的讲话。作为儿子,邱必昌心底最大的遗憾就是他父亲没有活到他现在这个年纪。邱岳峰一生不曾拥有过彩电,也没用过冰箱,但儿子知道父亲喜欢什么,邱必昌认为他父亲一定喜欢他现在的生活方式,只是可惜其父在有生之年没能过上这样的日子。所以,当大家站在邱岳峰的墓前缅怀他的艺术成就时,作为儿子的邱必昌当时在心里对他父亲就只有一句话:“原来你住了一辈子的十七平方米,你死了,现在我给你弄了套别墅,还带花园。”邱岳峰在世时曾经对邱必昌说过自己的人生目标就只有两个:一是给后代留下点东西,二是把自己的生活安排得好些。后来邱必昌说他父亲的这个愿望历经两代人才最后达成——父亲邱岳峰给后代留下了作品,而他的儿女经过努力后才安排好了自己的生活。

邱岳峰的去世对1980年代初上译厂那个近乎完美的配音班子的打击是显而易见且无可弥补的,苏秀在导演《虎口脱险》时就痛感那个班子里少了一个重要人物邱岳峰,她跟邱必昌说:“你家老头子死了以后,这一盘棋就少了一个子儿。”诚然,有人的地方就有社会,文艺界如此,上译厂也是如此。几十年下来,特别经过“文革”,恩恩怨怨自然也是不少,但难能可贵的是老一辈的人在进入创作状态后,至少大家在录音棚这个空间里一起工作的时刻,他们都能把个人的恩怨放在脑后,而且就算在平时,大家在大面上也还都过得去,而这也是这个团队能够在头四十年能够保持良好创作状态的一个重要原因。回望这批老配音演员的成长历史,他们中几乎没有人在早年出过国(除了陈叙一,在1980年代中之前大约就只有李梓作为中国电影代表团成员访问过朝鲜),对外国的有限经验大约也只是1949年前放映的那些好莱坞电影,但他们所塑造的银幕上的外国人形象却绝不会令观众感到突兀。不仅如此,他们配的英国人、法国人、美国人、日本人、印度人、朝鲜人在语言的起承转合间与银幕上的人物弥合得天衣无缝。邱必昌认为他父亲非常聪明,邱岳峰早年走南闯北的经历赋予了他很强的适应性和随机应变的能力,使他能够快速地抓住银幕上人物角色的气质特征。但同时邱必昌也认为上海电影译制厂当年的成功绝不只是某些个人的功劳,而他父亲也“只不过是在那个行当里做得比较好的一个人。那个年代不是某几个人的辉煌年代,而是他们一批人共同铸造的辉煌年代”(邱必昌原话)。