预计阅读本页时间:-

英雄迟暮

岁月总是在人的不经意间悄悄流去的。1980年代初,曾在上译厂先后担任过十余年厂长和党支部书记的许金邦离休了。或许也是由于家境的原因而为五斗米折腰,他的退休竟是退到一对昔日部下夫妇在上译厂永嘉路大门口破墙而设的小卖部里当上了“店小二”,整天穿着件白大褂“发挥余热”。由于我家就住在旁边的居民楼里,当年我们经常光顾那个小卖部,在里面买的东西多数是上海滩风靡一时的大瓶装“幸福可乐”饮料、我父母常喝的“光明牌”或“上海牌”啤酒,以及夏天的冷饮。当时的许老书记在卖东西给我时也还总带着他那“警惕的笑容”,先盯着我看,脸上刀刻斧凿般的无数条皱纹在眉眼附近挤作一团,然后低下头用他那昏花老眼一五一十地仔细地数着我递过去的钱,却还每每数错,那样就经常招来“老板娘”的训斥。由于年事渐高,且以前想必也没干过店员的营生,那时的许老书记反应迟钝,动作缓慢,不由得也是令人“一声叹息”。

据小鱼大姐说,她小时候对父亲的印象是“阿拉爷哪能戛忙咯啦”(上海话“我爸怎么这么忙呀”)。每天早晨,在位于卢湾区陕西南路上的高级住宅小区陕南村的陈宅里,陈叙一永远是第二个起床的(第一个是陈家保姆虞莲珍),而在那个时间,陈家的其他人还都沉睡在梦乡里。陈叙一是从来不用闹钟的,他哪怕晚上工作到再晚,早晨也会准时醒。他起床是唯恐别人不知道,刷个牙还非常大声地清嗓子。有一次邻居对陈小鱼说:“小鱼,你爸爸起来我们都晓得的。他刷牙惊天动地,然后第一个吃早饭,第一个上班。”陈家的早餐风格是“中西合璧”式的。漱洗完毕后,陈叙一就自己动手切面包,用家里的老式烤面包机烤面包片。陈叙一的早餐通常是涂了黄油的烤面包片和白煮蛋,外加一杯茶,他的鸡蛋必须要煮到不嫩不老,恰到好处。鸡蛋煮好后他会用一把小勺轻轻敲开蛋壳,加一点盐,用勺子挖着吃,而他也偶尔用铁丝做的夹子在煤气炉上烤馒头片。莫愁老师跟陈叙一吃得一样,他们偶尔也会喝杯豆浆。后来,陈叙一每天早晨还会喝杯咖啡,然而陈家的早餐桌上却从未出现过当时上海市民早餐时必备的泡饭和大饼油条。这样的饮食风格与我们家的早餐样式倒是有点相近,只是陈家的听上去更精致一些而已。在小鱼大姐儿时的印象里,她父亲是一天到晚在翻本子。那时的陈叙一每天下班回到家一进门后就会先洗把脸,然后就点上根烟,而点烟的同时他也就顺手把剧本给翻开了。

多年以来,上译厂的老人们背后都称呼老厂长为“陈老头子”,而这个稍带江湖气的“老头子”称号其实不含任何贬义;就像杜月笙是青帮的老大一样,陈叙一也是上译厂众人的“老大”。几十年下来,大家都习惯了在工作时见到跷着二郎腿不苟言笑的老厂长,因为他令大家既紧张又安心。作为上海电影译制厂的创始人,他在从该厂建立至1990年代初长达四十年的黄金岁月里是厂里全体创作人员的精神领袖和专业上的依靠对象。陈叙一不仅有严格甚至严厉的一面,但也有非常有人情味的一面。“文革”后,为把当时在青海劳改刑满释放并已留场就业的杨文元弄回上海,陈叙一就事先做了很多舆论铺垫。他到处跟人说“让杨文元回来并不是我特别喜欢右派,是我们这里缺一个铜锤花脸”,然后不露声色地就把杨文元弄回了厂里并重新起用他。如此这般的运作使得杨文元的艺术生命起死回生,不至于被二十余年的劳改生涯完全毁灭。杨文元身陷囹圄二十余年,等他回厂后找了个对象准备结婚时就已经五十多岁了。杨文元在上海没有亲人,当时就由厂里主持给杨文元操办婚事。在举行婚礼的那一天,从不参加厂里任何人婚宴的陈叙一不仅破例参加了杨文元的婚礼,还担任了证婚人。不仅如此,他还给杨文元在靠近永嘉路、太原路的一处房子里批了个八点八平方米的小房间做新房。

广告:个人专属 VPN,独立 IP,无限流量,多机房切换,还可以屏蔽广告和恶意软件,每月最低仅 5 美元

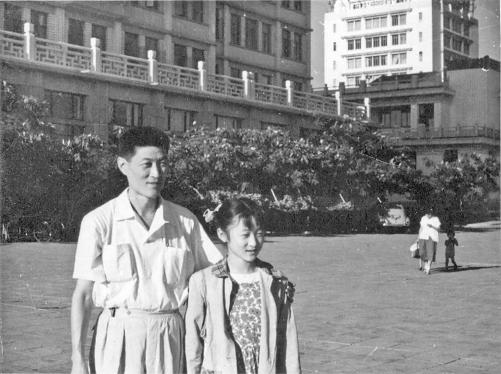

据小鱼大姐回忆,陈叙一唯一的一次“假公济私”是1961年他到北京送审联邦德国电影《神童》时,顺便把当时读小学四年级的女儿给带了去,这也是陈叙一唯一一次带小鱼出远门。抵京后,由于陈叙一白天要忙工作,小鱼就由陈叙一的老友、中央乐团著名指挥李德伦的孩子小鹿、小燕、小虎陪着去颐和园、故宫等处游玩,那时李德伦的孩子们还笑称小鱼是“上海小姐”。在那次北京之行中,小鱼还曾在李家住了一晚,其他日子她就在晚上回到父亲下榻的宾馆。由于李德伦先生是回族人,他母亲在家里严守穆斯林教规,所以在当李德伦请他们父女在自己家晚餐时,陈叙一想吃叉烧肉,却又不敢当着老太太的面直说,就只好用英语跟李德伦嘀嘀咕咕。后来,陈叙一在结束北京之行回到上海后还因“私自带女儿出差”而在厂里做了检查。若干年后,陈叙一在女儿从吉林回沪后住娘家的那段时间还曾对她说:“小鱼,等爸爸空下来一定带你出去玩。”可惜说归说,之后陈叙一却未真正空下来过,所以那个诺言也最终未能兑现,成了一张令小鱼大姐终身遗憾的“空头支票”。

陈叙一与爱女陈小鱼唯一的一次北京之行

陈叙一翻本子有个习惯,就是把影片原声磁带反复来回地听,而家里的那台卡式录音机是老厂长最早的一件“奢侈品”。他在刚把录音机买回家时还曾一本正经地对女儿说:“小鱼,我给你买个卡式机,你要学英语啊。”可说了以后,那录音机他居然连一天也没给女儿用过。贝倩妮记得为了保护那台宝贝卡式机,她外公还弄了个橘红色的布套子套在录音机上面。由于使用过于频繁,这台卡式机的“快进”和“快倒”那两个键早早就失灵了。陈叙一在听录音时就已经在算口型和字数了,所以小鱼说她父亲的标准动作就是嘴里叼着烟,脑子里在想,手里在数。

陈家的写字台非常大,桌面后面是竖起来的,有一个弧形的盖子,上面堆的都是很厚的字典,还有五百格一页的大稿纸,因此贝倩妮小时候画画和做作业时用的草稿纸都是那种大稿纸。她对外公最深刻的印象就是他每天回家后就守着那台卡式机不断地快进、快倒、快进、快倒,直到那两个键坏掉。此外,老厂长还喜欢看书,给自己“充电”。当曾在上译厂参与过译制片工作的华东师范大学著名翻译家万培德先生出国后,陈叙一在搞本子时还经常会托他买原版外国小说来看。

时光行进到了1980年代末,时任上海市电影局局长的张骏祥先生找陈叙一谈话,宣布让他退居二线,不过说还要请他担任顾问,当时陈叙一坚决地回答说“不顾不问”。不久,他的老朋友白穆告诉他,上影厂演员剧团弄了个录音棚准备搞译制片,想请他去帮帮忙,于是陈叙一就开始帮上影厂演员剧团翻译剧本了,再后来,苏秀和曹雷在上海电视台搞外国电视剧译制时也经常请陈叙一搞本子。在厂外与他合作了一段时间后,善于观察的曹雷得出个结论:如果想叫陈叙一把本子翻得又快又好的话,就得叫倩倩(陈叙一外孙女贝倩妮)去配音。后来上海电视台译制片组依计行事,把倩倩叫去为美国电视连续剧《快乐家庭》中一个重要角色配音。由于自己的心肝宝贝被电视台“绑架”了,并且《快乐家庭》是倩倩配的第一部主角戏,老头子在搞这部电视剧的剧本时那叫一个“精耕细作”,起劲得一塌糊涂。

陈叙一与上海市电影局老局长、著名电影导演张骏祥先生在谈话

一个人如果被称为“领军人物”,他的心胸就必须足够大。小鱼大姐告诉我,他们家在“文革”中被抄走了大批图书。由于之前她父母都喜欢在书上写名字,后来他们曾告诉女儿有人在厂里某人家里看见了那些写了他们俩名字的书,但当陈叙一在“文革”中复出搞内参片,正当用人之际时,他就能做到摈弃前嫌,不计较之前的恩怨。而“文革”结束后在“清理队伍”时,陈叙一也没有对“文革”中斗过他的人“反攻倒算”,落井下石,那些恩恩怨怨也就这么“一风吹”了。不过小鱼大姐讲,“文革”后居然还有人想反攻倒算她爸,说是有两个老演员告诉她母亲莫愁老师,演员组里有人说了句令她们“鸡皮疙瘩都起来了”的话,讲“他真恨‘文革’时没一棒子把陈叙一打死”。但陈叙一听后也没太在意,他认为只要工作有乐趣就行了,因此小鱼一直说她爸很幸福,因为他太爱他的专业了,他的快乐是跟他的职业紧密结合在一起的。

陈叙一平时把生活和工作分得非常清楚,因而他的生活圈子和工作圈子交集不大。在他退休后,以前很少去陈家的我妈曾几次带我一起去陕南村陈宅看望老厂长。在我的记忆里,我们好像从来没拎过礼物上门,在他们那代人的交往过程中似乎也没那规矩。一般情况下,我们进门坐下后我妈也就是跟老厂长聊聊天,喝杯水,一小时左右就告辞了。其实几十年下来,厂里同事中能够介入陈叙一个人生活的人并不多,除了极个别人,他好像也与同事少有私交。小鱼曾经在“文革”后听她爸跟老朋友闲扯时说过一句听起来有点令人心酸的话:“‘文化大革命’中斗我最厉害的人里没有厂里的工人。”由于需要他搞内参片,造反派并没能把陈叙一折腾得太久,然而他的老父亲却因儿子的缘故而大大地受了牵连,甚至连家也被上译厂的造反派一并抄了。去抄家的人还有之前与陈叙一关系较好的朋友,那人甚至还威风凛凛地对陈叙一的老父说了一句:“老头子,你儿子就是我管着的!”陈叙一后来提及此事时还告诉女儿:“后来他跟我在一个牛棚里。”“文革”结束后,每逢过年他都会在一个固定的日子去厂里某工人家吃饭喝酒。人家明明说请他吃中饭,可陈叙一却总归要到晚上七八点钟才回家,其时不但连晚饭都吃好了,而且每次都还喝得醉醺醺的。当家人问他怎么能到人家那里吃一天时,他就回答:“走不了,走不了,中午吃完就已经3点了,一会儿就又摆上来了。”陈叙一说那人的住房面积很小,只有一个房间加一个阁楼。陈叙一虽然好酒,但他喝酒时有一个优点,就是哪怕是在外面喝到摇摇晃晃,他到家后的第一件事是自己去吐,然后漱一漱口,就没事了,不过在家里他就很少会喝过量了。陈叙一身体好的时候很能喝,有时会喝到酩酊大醉。令人奇怪的是,虽然厂里好酒的人里面配音演员也不止一个,但我们却从来没有听说过陈叙一曾经去哪个配音演员家吃过饭。演员组里跟老厂长私交最好的就是邱岳峰,因为两家住得相对比较近,邱岳峰有时会去陕南村陈家聊天,而陈叙一偶尔也会上邱岳峰家去坐坐。陈小鱼结婚时,做父亲的想把家里的旧席梦思床翻修一下给女儿结婚用,于是邱岳峰便自告奋勇地推荐自己的二儿子邱必明来干这个活儿。邱二公子果然不辱使命,不仅把床给翻新了,而且连床上用的沙发床垫都帮着弄来了。

除了邱岳峰,陈叙一曾经一度跟杨成纯走得比较近。杨成纯是陈叙一太太莫愁老师在上海电影专科学校任教时的学生,当年杨成纯刚进上译厂时“是一副小公鸡嗓子”(莫愁老师评价),配音也不成熟,一开始还只是个话筒员。但是他聪明好学,不久就开始大踏步进步,成为业务尖子。陈叙一非常欣赏杨成纯,一直悉心培养他。中美建交后,美国驻上海总领事馆曾有段时间经常邀请陈叙一去总领馆内看美国电影,而陈叙一就会带上杨成纯一起去,后来他退居二线之前还推荐了杨成纯接任上译厂厂长职务。后来杨成纯在没知会老厂长的情况下赴美探亲,结果一去不归,这件事令上海市电影局和上译厂的主要领导非常难堪,尤其令陈叙一伤心,对他打击很大。杨成纯的爱人也曾任教于上海电影专科学校,与莫愁老师是同事。杨成纯夫妇赴美后,有一次他的太太打电话到陈家,恰好是小鱼大姐接的电话,杨成纯爱人与小鱼很熟,她就跟小鱼说:“小鱼啊,给你爸拜个年,请你爸听电话。”陈叙一听见了就问:“谁啊?”小鱼大姐回答说:“是小罗。”陈叙一一听就说:“不听,让她叫杨成纯听。”结果对方没答应,于是陈叙一果断地说:“挂了!”

陈叙一嗜烟好酒,后来他的病大约与他烟瘾、酒瘾大不无关系。不过他平时喝酒一般而言还是很有节制的,我妈告诉我,当年她刚进厂时,每到夏天就有一个场工在厂里的大冰箱里给陈叙一冰上一大碗啤酒,等他想喝时,那位工人就用一个蓝边大碗把冰啤酒给他端来,陈叙一就这么端着碗直接大口大口地喝。我妈当时还觉得这厂长怎么像个酒鬼,而据小鱼大姐说,她和哥哥小时候最喜欢帮他们的老爸做的事情就是在夏天端个大碗去为他打散装生黑啤。后来在“文革”中,奉贤文化干校规定大家谁都不能喝酒,可就对陈叙一例外,说是因为他“有高血压,每天临睡前一定要喝一杯黄酒,否则就睡不着觉”,而他如果失眠的话血压就会更高了,因此,工宣队特许他可以在临睡前喝一点酒以稳定他的血压(我从没听说过有“喝酒降血压”这一说,估计那次工宣队又让老厂长给忽悠了。这说明作为“老运动员”,他的“斗争经验”已非常丰富了,所以,“不是工宣队无能,而是陈叙一太狡猾”了)。陈叙一年轻时喜欢喝白酒,不过每顿就一小杯,晚年他开始改喝白兰地,也基本不过量,只在逢年过节时才开怀畅饮几次。如果说酒瘾尚可的话,陈叙一的烟瘾却是极大的,他平均每天吸烟超过两包,一到搞本子的时候则抽得更凶,几乎是一支连一支,以至于小鱼每天要为她父亲倒好几次烟灰缸。可以想象,老厂长在家搞本子时的景象就应该像王朔小说里所描写的“一屋子干部开了一夜会”的那种场景。由于那年头什么都要凭票配给,陈叙一当时抽的最好的烟也不过是上海卷烟厂生产的“牡丹牌”香烟。据小鱼大姐回忆,她爸爸在“文革”前以抽“牡丹牌”和“大前门”居多,有时候也会抽比较便宜的“飞马牌”。由于他烟瘾大,陈叙一的身上一天到晚全是烟味,但因为莫愁老师也抽烟,以至于小鱼大姐小时候居然还觉得烟草的味道很是好闻呢。陈叙一胃口不大,吃得比较少,后来他生了病,医生不让他抽烟,他就改吃零食了。那时由于女儿管得严,陈叙一在家犯了烟瘾就只得去抽“外烟”(躲到外边抽烟)。后来他还跟老朋友白穆发牢骚说:“我现在抽‘外烟’了,一根香烟要躲到老远抽,抽完才能回家。”陈叙一的抽烟风格很有意思,比较西化。平时他在跟他的那些朋友一起抽烟时,他们从来都是只抽自己的烟,互相之间不大敬烟的。而他在家喝酒则更有意思,到了吃晚饭的时候,陈叙一就把自己的那瓶酒放在桌上,另外陈叙一的儿子和女婿(小鱼大姐的爱人)也每人各拿一瓶酒。他的儿子和女婿之间有时还会互相倒酒,而陈叙一却只管抱着他自己的酒瓶自斟自饮,并不理会他们俩。而唯一例外的情况就只会出现在每年春节全家围坐在一起吃年夜饭的时候,也只有在那天,他才会举起酒瓶让让大家:“来来,喝一点吧。”由于时代的原因,早年陈叙一的穿衣风格比较随大流,但他晚年时却在女儿的打理下越穿越漂亮了。以前他在夏天基本穿的是短袖白衬衫,“文革”后就变成了翻领香港衫,再后来女儿给他买了色彩鲜艳的“Polo”牌T恤,陈叙一穿上T恤后有时还会在外面套上一件拉链夹克衫,于是“沪江大学小开”的翩翩风度就又回来了。1983年,陈叙一被评为“上海市劳动模范”,同年他应邀赴加拿大蒙特利尔电影节担任评委,可谓是“春风得意马蹄疾”了。在陈叙一赴加拿大前,小鱼特地为父亲买了一件大红色羊毛衫,当他穿着这件颜色鲜艳的毛衣出现在蒙特利尔电影节现场时,还得到了一位法国评委的热情称赞,夸得老头非常得意。

陈叙一晚年时心脏很不好,有一天他在厂里工作时突然发病,被同事送进瑞金医院,然而他在医院吊针时又突发心衰,当时就休克了,于是医院很快就开出了病危通知。陈叙一被抢救过来后先在监护病房里住了几天进行观察治疗,等他情况稍稍稳定后就被转入了干部病房。很快,他被查出患有喉癌。

由于陈叙一心脏不好,医生计划在他手术前先给他装个心脏起搏器。后来手术时还没给他装体内起搏器,就只装了个体外的。然而在手术中陈叙一的心脏突然停跳了,幸好当时起搏器迅即把他的心脏再次带动了起来。那天小鱼大姐等在手术室外面,时任瑞金医院医务处长的俞卓伟教授(现任复旦大学附属华东医院院长)陪着她,间或还进入手术室观察手术进展情况。在手术中,有一次俞教授突然走出手术室跟小鱼大姐说:“小鱼,幸亏是装了体外起搏器,刚才心脏停了。”后来俞教授就建议陈叙一说:“老陈,你一定要装一个心脏起搏器,最好装个进口的。”由于那时一个进口心脏起搏器的价格高达两万元,而且进口的需要自费,陈叙一就一直不愿意装进口的,就说“还是装个国产的吧”。一天,时任上海市电影局办公室主任叶志康来看望老厂长,他也劝说老厂长:“老陈啊,你要装一个。”可陈叙一还是坚持不肯装。当叶志康表示“可以报销”时,陈叙一很干脆地回答他:“我们厂没有钱!”叶志康却一再坚持要他装,最后还表态说“如果你们厂没钱,就局里给钱”。就这样,经过大家三番五次劝说,最后陈叙一才勉强同意了,而之前他之所以不肯装进口起搏器的原因完全就是因为当时厂里没钱,所以他才表示“就是报销也不装”。

陈叙一晚年时需要定时服用治疗高血压的药,有时他在晚上快要睡觉时会记不得当天是否吃过药了,于是就得向女儿核实。结果常常是女儿说吃过了,他却说好像没吃过,父女俩就得讨论半天。通常情况下,陈叙一是静态的,但有时他也会是动态的。他生病后在家休养时看着电视里播放的译制片有时还会不屑地说:“电视里翻的什么呀!”在1989年春夏之交的那场政治风波期间,对当时形势忧心如焚的陈叙一拉着老友刘琼、白穆、艾明之(上影厂著名编剧、作家)天天跑到上海市中心人民广场去看大字报,回来后四个老头还慷慨激昂地进行讨论,说得连喉咙都嘶哑了,成了四个“老愤青”。

老厂长手术后正好遇到第十四届世界杯足球赛开赛。由于那时他的病情已趋于稳定,他就跟医生说要求出院回家看球,医生在评估了他的病情后就批准了。不久,当听说陈叙一出院后,张瑞芳、严励、王丹凤就一起到陕南村来看望他。在聊天过程中,张瑞芳的先生、上影厂导演严励就建议说他们俩接下来可以在电话里聊球。由于陈叙一刚动了声带手术,不能清楚地说话,严励就想了个法子,让陈叙一在电话里听他说,如果陈同意他的观点就拍两下话筒,如果不同意就拍一下,后来这个电话暗语就成了陈叙一在电话里表达自己意见的一种方法。后来小鱼在家里她父亲的房间里装了电话分机后也用这个暗号,而与父亲面对面时她就靠看他的口型读唇语。

我小时候对陈叙一的印象,觉得老爷子不太爱笑,但小鱼大姐却说他经常笑。虽然陈叙一在厂里和家里都曾是说一不二的“霸主”角色,但他在家里的“崇高地位”却随着外孙女倩倩的降生而被彻底地“撼动”了。他的宝贝外孙女倩倩曾告诉我说她的外公经常会跟她“发嗲”,而倩倩小时候最经典的一句话就是问她外公:“爷爷(她把外公叫‘爷爷’),你为什么老拍我马屁啦?”当年小鱼大姐年幼时陈家的老邻居都知道陈叙一有个经典动作,就是当小鱼在陕南村弄堂里玩的时候,他就会倚在窗边静静地望着女儿。后来有了第三代,陈叙一就又会趴在同一个窗口上目不转睛地看着倩倩。在倩倩很小的时候,陈叙一每天回家问小鱼大姐的第一句话总是:“小鱼,她大便过没有?”如果小鱼大姐回答说“有过了。”老爷子就放心了。如果还没有,他就会急吼吼地大呼小叫说“快点快点”。倩倩小时候喉咙细,吃饭慢,连吃青菜都会卡嗓子。于是陈叙一就发明了一种方法,就是在外孙女吃青菜卡嗓子的时候让她吹火柴,以分散她的注意力,避免孩子呕吐。陈叙一抽烟,所以他身边永远有打火机和火柴,一旦倩倩吃菜卡住,老外公马上就掏出火柴划着,叫着“吹火柴,吹火柴”,这一吹这口气就倒过来了。就这样,倩倩每顿饭都卡嗓子,外公就每顿饭让她吹火柴。此外,由于倩倩吃饭慢,那时又没有微波炉,陈叙一就专门买了个酒精炉放在饭桌上,外孙女那一点点饭菜如果凉了,他就会凑着酒精炉把饭菜热一热后继续喂。有段时间小鱼大姐给倩倩喂早饭时几乎天天搞得孩子大哭小叫,于是心疼不已的老外公就自告奋勇地来负责外孙女的早饭。每天早晨6点多,陈叙一就亲自下厨为倩倩煮鸡蛋。为了煮好这个鸡蛋,他拿出了搞本子的严谨态度来对待这件事,搞得“仪式感”十足。他摸索出来一个“陈氏煮蛋定律”——煮七分多到八分钟的鸡蛋是最完美的,如果超过八分钟蛋就老了,而少于七分钟蛋黄还没有结住。每天早晨,当他把鸡蛋煮上之后就盯着表看,一到时间便冲进厨房端出来,然后轻轻敲开鸡蛋顶端的蛋壳,拿勺子挖着根据他那个“煮蛋定律”煮出来的蛋白有一点凝结但又不会太老的鸡蛋,亲自喂外孙女吃。在外公喂外孙女吃早饭的时候,小鱼大姐就在里屋梳洗打扮。陈叙一还会放个电子表在外孙女旁边,规定她7点之前必须把最后一口吃到嘴里,老外公一边喂一边就还会“胆战心惊”地提醒外孙女:“快点啊,快到7点了,你妈要出来了呀!”总之就是要在表上的数字跳到7点之前把所有食物都塞进外孙女嘴里。如果按时吃好,祖孙二人就会齐声嚷嚷:“妈妈吃好啦!”“小鱼,吃好啦!”因为如果小鱼大姐看到时间已到7点而女儿还没有吃好早饭时,她就要骂人了。

陈叙一当顾问后就开始在家里做翻本子之类的工作了。他是个生活起居很有规律的人,哪怕不上班,陈叙一也会每天准时起床。起床后先弄早饭给外孙女吃,然后从8点起,他就在他的大写字台上摆开摊子开始工作了。基本上他会一直到中午11点30分停下吃午饭,饭后小睡一会儿,然后1点30分起身接着干,等到了下午3点就收摊去接倩倩下课。倩倩回家后,以前老外公“神圣不可侵犯”的写字台就是她的天下了。这接孩子的事情其实本来是小鱼大姐的活儿,后来老厂长嫌自己女儿磨蹭,没有时间概念,有时还会迟到,就又把接孩子放学的事也给揽到自己身上了。这个尽责的老外公永远是家长里第一个到达校门口等孩子的,搞到后来倩倩就读小学的班主任们都很熟悉陈叙一了。有时遇到老师拖堂,老外公便会毫不客气地冲进去敲教室门,还催老师说“你好下课了”。倩倩小学三年级时的班主任是个非常好的老师,但是爱拖堂,而老外公不但会去敲教室门,还振振有词地跟老师讲“好老师就应该在四十五分钟之内把课讲完”,而且说完之后拉起外孙女就走。好在倩倩当时功课很好,总是考第一名,所以老师也就睁一只眼闭一只眼,让这个有“野蛮外公”的特殊学生到点就走。由于老厂长身材高大,老师总是一眼就能看到这位高个白发老人站在教室门口盯着自己,结果往往搞得人家很不好意思。有一次,那位老师甚至因为拖堂拖得时间久了些而被陈叙一训了一顿。那天先是小鱼大姐去接倩倩,她到校后见到老师还在上课就走开了一会儿,之后等她再去的时候却找不到倩倩了,这下可真把老外公给惹火了。他骑车到了学校,冲进去就指着老师责问道:“你怎么可以这样?如果孩子出了事怎么办?”结果把老师吓得一愣一愣的。其实倩倩当时也就是跟着小朋友一起去了厕所,之后过了一会儿小鱼大姐就找到她了。

陈叙一生病之前,他的工资都由他自己去厂里取的,后来他生病不能亲自去取工资的时候就改由小鱼大姐代他去拿,而小鱼现在还依稀记得当时她爸的工资好像是每月四百多元。有一年,陈叙一与上海美术电影制片厂厂长特伟去美国出差。抵达纽约后他就去了位于59街与60街之间的莱克星顿大道上著名的高级百货公司“布鲁明黛”,给当时尚在襁褓之中的外孙女买了吊带背心、短裤及一堆好看的头饰。回国后,陈叙一还得意扬扬地告诉女儿那些东西是在哪个店买的。以往陈叙一出国时儿女们都不会跟他提任何要求,因为他们知道就是说了也是白说。后来在1980年代初,小鱼大姐在父亲出国前跟他说:“人家出国都买好多便宜的东西,你也给孩子买点?”这次陈叙一毫不犹豫地照办了。不但办了,回上海后陈叙一还颇为得瑟地向家人炫耀他购物的独到眼光,于是家人就一齐随声附和,大赞他买的东西“很好看”,捧得老头子颇为自得。但当他告诉家人这些东西花了几十美元时,做女儿的就有点心疼了,问他为何不买些便宜货,陈叙一回答:“那种便宜东西怎么可以给孩子用!”而他当年为倩倩买的灰色天鹅绒马甲至今还穿在倩倩的女儿悠悠身上,可见是“一分价钱一分货”,好东西是可以传代的。后来倩倩上学之后,她觉得在她的同学中除了那些富二代或是父母经商的孩子以外,她家还是挺有钱的。虽不是大富大贵,但她绝对属于小时候零花钱挺多的那种小孩。小鱼大姐记得在1980年代她的父亲每月都会从他那每月四百多元的工资里存下一点钱,等攒到一千元整数时就会去银行存个定期,还在存折上写上“贝倩妮”的名字。只可惜那些陈老爷子精心为宝贝外孙女存下的钱还没等到她长大就被当妈的花在他们家的日常开销上了。当年为了亲自给宝贝外孙女拍照,陈叙一还特地买了一架当时还属于“准奢侈品”的傻瓜照相机。他在自己儿女小的时候没怎么管过他们的生活,但对着第三代却充满舐犊情深,活脱脱一副“二十四孝老外公”的形象。

其实小鱼大姐和倩倩不但是作为父亲和外公的陈叙一的宠儿,而且整个上译厂的老同事们都爱屋及乌,特别宠爱这母女俩。老厂长去世后,小鱼大姐以四十二岁的“高龄”进入上译厂工作,当时厂里也遂了这个在家里被老厂长宠着任性了几十年的宝贝女儿自己的意愿,没有让她按厂里最初的计划让她“坐办公室”,做人际关系比较复杂的人事工作,而是安排她搞技术工作,成为一名剪辑师。其实,这就是从侧面反映了陈叙一的老同事们对她的另类宠爱。

陈叙一和莫愁老师相濡以沫却也磕磕绊绊了一辈子。莫愁老师原名张婉华,毕业于清华大学经济系。她中学时功课非常好,本可以被保送进教会大学的,但好强的她非要自己考,结果就以优异的成绩考入了清华大学。大学毕业以后,由于爱好艺术,莫愁老师又一次改变了自己的人生轨迹,加入了苦干剧团,并在那个剧团里与陈叙一相识相恋。后来莫愁老师任教于上海电影专科学校,她的学生包括后来成为她丈夫麾下配音演员的孙渝烽、杨成纯、伍经纬、严崇德等人。由于陈叙一原籍宁波镇海,他的普通话并不标准。所以每当他吃不准台词读音的时候都会向普通话非常标准的太太请教。用小鱼大姐的话来说,她妈妈是个贤妻良母,但很有个性,而倩倩则借用了六个字来形容她的外公外婆:“爷爷犟,奶奶作。”在那种情况下,身为“小棉袄”的小鱼大姐就成为父母间的润滑剂。

1988年的最后一天,莫愁老师自己有了不好的预感,说“我过不了今年”,结果她真的就在那天去世了。夫人去世后,老厂长继续埋首于工作中。过了大约半年后,陈叙一在厂里工作时突然发病,被同事送进了瑞金医院,后来做了声带切除手术,还装了起搏器。从此,他的身体每况愈下,并在三年后与世长辞。

陈叙一平时在家里表现得很威严,一副“大家长”的气派,平时就连女婿和儿子见了他也是大气不敢出,没事儿就躲得远远的,而能在他面前“无法无天”的就只有女儿陈小鱼和外孙女倩倩这两颗“掌上明珠”了。现在回想起来,如果拿他作品里的人物来比较,我觉得与他气质最相近的就是《红菱艳》里的芭蕾舞团老板莱蒙托夫。莱蒙托夫是一个有经营头脑、有艺术品位、有执行力,而且执着到近乎刻板而不近人情的事业家。只要莱蒙托夫坐在掌门人的位置上,一个乍看并不起眼的新秀或一个尚不明显的错误都逃不过他的鹰眼,而长年累月的正确判断则一定是由才识、修养、视野,并加上严谨的专业态度综合而成的。毫不夸张地说,如果没有陈叙一这个“首席指挥”,上海电影译制厂是不可能成为一支“顶级乐团”的,也更不可能有持续长达四十年并令观众回味至今的辉煌年代。