预计阅读本页时间:-

第七章 这事真好笑

斯图尔特:

这事真好笑。这是我今天在上班路上碰到的事。我或许没有跟你说过,我上班时步行去地铁站有两条路可选。一条沿着圣玛丽住宅区和巴罗克拉夫路,经过市政澡堂,新的DIY和油漆批发中心;另一条穿过伦诺克斯花园,沿那条我记不得名字的大街,进入罗姆赛路,然后经过一排商店,进入商业大街。这两条路我都计算过时间,相差不了20秒。所以,早上上班我有时候走这一条,有时候走那一条。每次出门前,我差不多要靠抛硬币来决定走哪条。这权当是这个故事的背景信息。

广告:个人专属 VPN,独立 IP,无限流量,多机房切换,还可以屏蔽广告和恶意软件,每月最低仅 5 美元

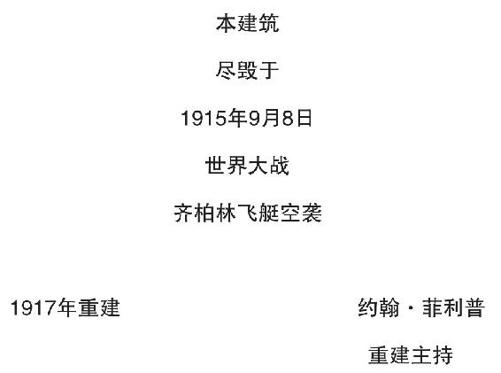

今天早上,我穿过伦诺克斯花园,走过无名大街,然后来到罗姆赛路。我一路走一路看。你要知道,自从我与吉莉好上之后,我开始在街上看到了以前从来不会看到的东西。你要知道,你走在伦敦的大街上,你的视线怎么能不越过公共汽车的顶部往上面望一望呢?你一路走来,一路看行人、看商店、看车来车往,但你从来不抬头看风景,真的不往上看。我知道你会说,如果抬头看风景,就会一脚踩到狗屎,撞到街灯柱,但是我不是开玩笑。我说这话是认真的。只要稍微抬起你的眼睛,你就会看到有趣的东西,怪怪的屋顶,花哨的维多利亚装饰。也可以低下眼睛往下看。前几天,在午餐时间,我走在法灵登路上,突然我发现了以前走过多少次都没有发现的东西。墙上嵌着一块牌子,只到我小腿那个位置,漆成奶油色,黑色的字体很是醒目。牌子上写的是:

我觉得这很有意思。他们为什么将牌子放在这么低的地方,我很是纳闷。也许他们移动过这块牌子。对了,如果你想亲眼去看的话,就到这条街的61号,你肯定能找到,就在卖望远镜的那家商店的边上。

说来说去,我想说的是,我发现自己现在更注意观察街上的景物了。我以前多少次走过罗姆赛路上的那家花店?肯定有好几百次了,但从来没有好好从外面观察过它,更不用说进去看看了。但这一次我想进去看看。你猜我看到了什么?在一个星期二早上的8:25,我得到了什么特别的犒赏?我看到了奥利弗。我真的不敢相信自己的眼睛。不是别人,正是奥利弗。奥利弗到这一带来是非常难得的,他曾开玩笑说,他必须带上一本护照和一个翻译才能到这里来。但是他就在这里了,正由一个女孩陪着逛花店呢。那女孩已为他挑好了一大把很好看的鲜花。

我敲敲花店的玻璃窗,但他们两个人都没有反应,于是我走进了花店。他们站在结账台边上,女孩正在算账,奥利弗取出了钱包。

“奥利弗。”我叫了他一声。他应声转过头来,脸上露出极为惊奇的神情。他甚至微微有一点儿脸红了。这弄得我都有点尴尬了——我从来没有见过他脸红——所以,我决定开个玩笑缓解一下气氛:“你从我这里借去的钱都是这样花掉的啊。”我说。你猜怎么着?一听这话,他真的脸红了。一片通红。连耳朵都红了。回想起来,我那样说是不太合适,但他的反应也真是奇怪。那一刻,他显得非常不自在。

“Pas devant.”他终于开口说道,指指店里的女孩,“Pas devant les enfants.”[1]女孩抬头盯着我们两个人看,弄不清是怎么回事。我想,要紧的是别让奥利弗脸红了,于是我小声对他说,我这是上班路过。

“噢。”他说,一只手抓住我的袖子,“噢。”我看着他,但他没有再说什么。他用另一只手使劲甩着钱包,直到把钱甩出钱包,落到结账台上为止。“快,快!”他对女孩说。

奥利弗一只手紧紧抓着我的衣服,看女孩算好账(我忍不住看了一眼,一共20英镑多一点儿),拿起他的钱,找了零头,包好花,塞到他胳膊底下。然后他用另一只手收好钱包,几乎是急乎乎地把我拽到了门口。

“给罗莎买的。”等我们走到马路边的人行道上,他对我说。他终于放开我的袖子,好像该坦白的都坦白了一样。

“罗莎?”他点点头,但眼睛不敢看我。罗莎是莎士比亚学校的一个女生,奥利弗就是因为她被开除的。“这些花是买给她的?”

“她就住在这一带,她被爸爸赶出了家门,都是奥利的错。”

“奥利弗。”我突然感觉我比他要大多了,成熟多了,“这样做明智吗?”这到底是怎么一回事?这个女孩是怎么想的?

“这世上没有明智两字,”他说,依然低着头,避开我的目光,“你要等着去做明智的事,花白的胡子都要长出来了。给一帮狒狒配上打字机,就算忙活一百万年,它们也写不出任何明智的东西。”

“可是……你怎么大清早就在这里转悠了呢?”

他看了我一眼,马上又低下头去:“昨晚就来了。”

“不过,奥利弗,”我说,努力想弄清这到底是怎么一回事,同时也想把我的意思用开玩笑的方式讲出来,“送女孩子鲜花,传统上都是在见面之时,而不是在你离开之后吧?”

不幸的是,这句话显然也是不合时宜的。奥利弗开始使劲地抓着花束,用力之猛,都几乎要把花茎弄断了。“糟糕透了!”他终于说,“我把它搞砸了!昨天晚上。就像要把牡蛎小心翼翼地塞进泊车咪表的投币槽里。”

我不知道我是否还想听下去,这时奥利弗又一把抓住了我的衣袖。“身体真是会无情地将你出卖,”他说,“这么说吧,拉丁族裔的女人不太习惯于男人初夜的紧张,因而没有宽恕别人的心。”

从六个不同的角度来说,这都是相当令人尴尬的事。抛开其他事不说,我这是去上班的路上啊。这是我可以期待从奥利弗那里听到的最后的坦白了。但是我想,如果你丢了工作,失去了尊严……他或许还纵酒过度——别人都说酒是于事无补的。啊,天哪,看样子奥利弗眼下的处境真是不妙。

我不知道该怎么办,也不知道该说什么。就这样,站在大街的人行道上,我想我还是不要出让他去看医生的主意了。他的手终于放开了我的衣袖。

“祝你上班开心,亲爱的。”他对我说,说完就一溜烟地走了。

今天早上,在去上班的地铁上,我没有心思看一眼报纸。我只是站在那里想奥利弗。多好的一个灾难配方——回到那个西班牙女孩那里,正是她害他丢了工作,然后……我不知道。奥利弗与女孩子们——关系太复杂了,他不想去弄明白。但是这一次,他好像碰上暗礁了。情况真的不妙了。

奥利弗:

呜呼!帕呼!波呼!请叫我最伟大的脱身大师,叫我哈利·胡迪尼[2]。向塔利亚[3]致敬,你这喜剧女神。噢,朋友,给我热烈的掌声,噢,朋友,我要吸一大口高卢烟。变了这么好的戏法之后,你该满足我了。

好,好,我是有点儿于心不忍,但是,换了你,你又能怎么办?我知道,你没有在现场。我在啊,那就是巨大的差别所在,是不是?还有,你看到我这个派头了吗?我这是自成一派,真的,自成一派。老水手拉衣袖的这一套把戏怎么样?效果真是好极了。不是吗?我总是说,如果你想智胜一个英国人,那就在他不想被人触碰的时候触碰他。拉着他的胳膊,再来一段声情并茂的告白。那些英国人,都受不了这一套,他们只好畏缩不前,颤颤巍巍,什么也不想,你说什么就是什么。“就像要把牡蛎小心翼翼地塞进泊车咪表的投币槽里。”你看到我离开斯图尔特的时候他是怎样一副脸色吗?好一尊温柔关切的石像。

真的,我这不是自以为是,好吧,就算有一点吧,我更大的感受是如释重负:这就是我最后的心情。如果我想让你继续同情我,或许我不该对你和盘托出。(我得到过别人的同情吗?我看不好说。我想要别人同情吗?要!要!)我的心思只是太投入于眼前发生的事情上了,所以无心于游戏了——至少无心与你做游戏了。我是命中注定要继续做我必须做的事,我不希望你在中途将我彻底否定。答应我,不要将你的脸转向别处。如果你拒绝看我了,那我真的就要停止存在了。不要将我一下子抹去!救救可怜的奥利,他或许还能逗你开心!

对不起,又有点儿飘飘然了。所以。所以,我现在来到了某一个名为斯托克纽因顿的陌生地域,斯图尔特向我打包票,这是下一个房价即将大涨的地区,但是,现在这里的居民显然是脑袋长在肩膀下面。我为什么来这里?因为我要做一件非常简单的事。我要去找一个男人的妻子——一个男人!我最好的朋友!——我刚刚与他道别,他拖着沉重的脚步赶地铁去了。我要去找他结婚六星期的妻子,对她说我爱她。于是有了我的左胳膊底下夹着的蓝白相间的大花束,花茎包得太蹩脚,弄湿了我的裤子,让人觉得我尿湿了自己一样。时机真是再合适不过的了:当花店的门铃响起,这位勤勉的银行家进来的时候,我真的觉得要尿裤子了。

我随处逛了一会儿,一边让我的裤子快点干,一边练习吉莉安开门时我要说的那一句话。我要把花放在我的背后,像魔术师变戏法那样突然拿出来吗?还是直接把花放在门口,在她开门之前匆匆跑掉?也许应该来段咏叹调——请到我的窗前来……

我就这样在这些粗鄙不堪的小屋之间闲荡——这些小屋还都是各种商业机构的所在——等着空气中的热量将我的60%真丝、40%人造丝的混纺裤子的水分抽干。如果你一定要想知道,我就告诉你,其实我这个人就是这样一个混纺物:60%的真丝,40%的人造丝。挺括,但容易起皱。而斯图尔特是百分之百的人造纤维:不易皱,容易洗,也好干,易去污。我们,我与斯图,是两块不同的布料。在我的这块布上,要是我不赶紧的话,水渍很快就会被汗渍代替。上帝啊,我太紧张了。我要喝点缬草茶,“曼哈顿怪物”也行,退热药或者迈嘉思诺特[4]也可以,不是这个就是那个。不对,我真正想要的是一大把β受体阻滞剂,你知道那是什么吗?这种药有各种各样的别名,普萘洛尔是其中一个。是为了消除钢琴家的紧张情绪而开发的。能控制住他们手的颤抖,又不至于影响表演。你觉得这药也有助于做爱?听了我和罗莎之间的不眠夜故事,斯图尔特或许会为我买这种药来。他就是这样,喜欢用化学品来抚慰破碎的心。我为什么需要这种药?因为我要把这颗红彤彤的心完整地交到门牌号为68号的那个女人手里——听到门铃,她马上会给我开门。门口有个黑乎乎的家伙在走来走去?摊着手掌,一副奸笑的嘴脸。40毫克的普萘洛尔,伙计,就这些,还有我的钱包,还有我的劳力士,统统拿走……但这花是我的。都拿走吧,但不能拿走我的花。

现在这些花已经是她的了。当尖峰时刻闪闪发光的时候(且让我简要地把这句话翻译成斯图尔特的语言:当轻推变成了猛推的时候),就大功告成了。你可能会觉得奥利太巴洛克,太花里花哨,但那只是表象。深入一步往里看——等一下,我看看旅游手册——你会发现一些完全属于新古典主义的东西。比例非常对称,非常酷。在里面,你会看到圣马利亚大教堂——也叫齐泰来教堂,这些导游小册喜欢这么叫。珠玳卡岛、威尼斯、帕拉迪奥,啊,我灵魂的游客。这就是我内在的模样。我那闹哄哄的外表只是为了哗众取宠。

事情的经过是这样的。我按响了门铃,胸前的鲜花躺在我张开的两个前臂里。我可不想让别人当作是送快递的。我是一个单纯的、内心脆弱的求爱者,能帮我的只有花神弗洛拉。吉莉安打开了门,就是这样。就是这样。

“我爱你。”我说。

她看着我,本来平静的眼中现在写满了惊恐。为了让她的心情平复下来,我把花递给她,轻轻地重复了一遍:“我爱你。”然后就转身离开了。

我做到了!我做到了!我快活得魂飞魄散了。我太开心了,太紧张了。太让人胆战心惊了,真他妈的胆战心惊。

米歇尔(16岁):

你总会碰到难缠的家伙。这个工作的麻烦就在这里。麻烦的不是花,是买花的人。

就像今天早上。他要是不开口说话就好了。他进来的时候,我就想,你可以带我去跳下流舞,随便一星期里哪一天。他真的很有味道,长长的黑发,人长得光鲜动人,衣服也是。有点儿像吉米·怀特,你明白我的意思吧。他没有直接奔我而来,而是朝我点点头,接着就看起花来,看得很仔细,好像他真的很懂花。我玩儿过这样的游戏,我和林兹都玩儿过,看看一个人有多迷人。如果你看到一个人不太迷人,你就说:“这家伙只是一个星期二。”意思是,如果他想跟你约会,一星期你只能答应跟他出去一次。碰到最好的,你会叫他“一星期七天”,意思是,如果他想跟你约会,你会说你每天都有空。这个男生看着鸢尾花,而我在处理好几个单子的增值税,同时也用眼睛的余光看着他,心想:“你是星期一到星期五。”

过了一会儿,他招呼我跟他一块儿看花,为他挑出蓝色或白色的花,别的他都不要。我说粉色的也不错,他身体狠狠一晃,嘴里一声“呜——咯”。他以为这是给谁看呢?就像有些男生,进店来只为买一枝玫瑰,好像以前没有人这样买过似的。有一个男生给我一枝玫瑰,我就说,其他四枝玫瑰呢?给了你别的女孩了?

然后我们来到结账台,他很傲慢地靠上来,捏住我的下巴,说:“为何不开心,我的美人?”我赶紧抄起剪刀,因为今天只有我一个人看店。如果他再胆敢碰我一下,我就叫他的身体缺一样东西。这时,门铃响了,进来另一个男生,穿着城里人的衣服,闷闷的雅皮士那种。这个家伙马上尴尬得要死,因为那人认识他,撞见他正想与一个女孩在店里胡来,那人根本不是那种人。他立刻满脸通红,甚至红到耳根,我注意到了他的耳朵。

他马上老实了,朝我扔来几张钞票,叫我快结账,迫不及待地将另一个男生拉出店去。我不急不忙,并不问他是否要用玻璃纸包起来,就自顾自慢慢地把花包好,然后说我把增值税算错了。我一边这样做,一边这样想:“你为什么要开口说话?开口之前你还是一个星期一到星期五。现在你只是一个二流货了。”

我喜欢花。但是我不会老待在这里。林兹也不会。我们受不了来这里买花的那些家伙。

吉莉安:

今天发生了一件怪事。太怪了。发生之后我还是觉得怪,你明白我的意思吧。下午继续觉得怪,到晚上还觉得怪。

早上大约8:45,我坐在画架前,对一幅有关城市教堂的平板画进行初步的试验性修复。不远处收音机3频道播放着巴哈斯——不是巴赫——的音乐。这时,门铃响了。我放下拭子,这时门铃又响了。也许是小孩子吧,我想,他们喜欢那样按门铃。也许是他们想给你洗车。或者他们在试探家里有没有人,如果没人就准备来上门洗劫了。

我径直向门口走去,心中有一丝不快。我看到什么了?一束很大的鲜花,蓝色的,白色的,用玻璃纸包着。“斯图尔特!”我想——我的意思是,这花是斯图尔特让人送来的。当我看到奥利弗拿着花站在门口的时候,我依然相信这是最合理的解释了:斯图尔特让奥利弗来给我送花了。

“奥利弗!”我说,“真没想到是你。请进。”

但是他依然一动不动地站在门口,好像想说些什么。鲜花白得像床单。他的手臂展开着,如同一个结实的架子。他的嘴唇动了一下,发出了一些声音,但我没有听懂。就像电影里的人,突然心脏病发作,咕哝了几句或许是非常重要的话,但是没有人听得懂。我看着奥利弗,他的神情似乎十分沮丧。花里的水滴滴答答地流到了他的裤子上。他的脸毫无血色,让人害怕。他的身体在颤抖。他努力想说话,但他的两片嘴唇似乎粘在一起了。

我想,如果我把花从他手里接过来,可能会让他好受一点儿。于是伸出手去,小心地抱过花,将花茎朝外。这是我无意识的动作,因为我穿着修画的工作服,花上的水沾着也没有关系。

“奥利弗,”我说,“怎么了?你想进来吗?”

他依然站在那里,手臂依然伸展着,好像是一个机器人管家,只是手里少了一个托盘。突然,他说——非常大声地说:

“我爱你!”

就是那样。我当然大笑起来。现在是早上8:45,奥利弗在对我说。我大笑——没有嘲讽或别的什么意思,只是把它当作一个笑话,我刚刚听了一半的笑话。

我正等着听另一半笑话呢,但奥利弗却跑了。他抬起脚,跑了。我没有瞎说。他跑了,把我一个人晾在了门口,我就这么手捧鲜花站在门口。我似乎没有别的事好做了,只得将鲜花拿进屋里,插到盛水的花瓶里。花很多,我插满了三个花瓶,还用上了斯图尔特的好几个啤酒杯。过了一会儿,我回到了画架边上。

我结束了试验性的准备工作之后,开始清洗天空,我总是从天空开始。这不需要太集中精力。整个早上我的心思老是被打断,老想着这个场景:奥利弗站在门口欲言又止,最后他却喊出了他想说的话。那一刻,他的情绪肯定是极其不安的。

我想,这都是因为我们知道他最近一直心神不定——比如,他在机场的行为就相当古怪——才让我花了本来根本用不着的那么长时间来细细思考刚才发生的事。我想这件事的时候,发现我根本无心修画了。我不断想象晚上我与斯图尔特之间可能会有的对话。

“哎呀,这么多花啊!”

“嗯。”

“有人暗暗喜欢着我们,是吗?哎呀,有很多人喜欢呢。”

“是奥利弗送来的。”

“奥利弗?”

“奥利弗?什么时候?”

“你上班走后10分钟左右。你正好错过了他。”

“为什么?我的意思是,他为什么送这么多花给我们?”

“不是送给我们的,是送给我的。他说他爱上了我。”

不,不能有这样的对话。我不能让任何可能引发这种对话的东西存在。所以,我必须把这些花处理掉。我第一个想法是把它们扔进垃圾桶。但是要是斯图尔特看到怎么办?如果你看到垃圾桶里塞满了非常新鲜的花,你会怎么想?于是我就想穿过马路将花扔到废物桶里。只不过这样做让人看着怪怪的。这条街上我们倒没有什么朋友,只是一些点头打招呼的邻居而已,但说实在的,我不想让他们看到我把鲜花扔进了废物桶里。

于是我把花都塞进了废物处理器里。我拿起奥利弗的花,先是花瓣,后是其他部分,将它们统统放入搅碎机里,几分钟之后,他的礼物就变成了泥浆,冷水一冲,从污物管道冲走了。废物处理器里散发出一股浓浓的香味,但过了一会儿,就慢慢消散了。我将玻璃纸揉成一团,走到垃圾桶边上,将它塞进我们准备扔掉的谷物盒里。然后,我把两只啤酒杯、三只花瓶洗净,擦干,放到它们原来的位置上,一切如旧,好像什么也没有发生过一样。

我觉得,我这样做是非常必要的。奥利弗很可能会出现精神崩溃之类的情况,那样的话,他就会需要我们两个人待在他身边照顾他。总有一天,我会把这件事告诉斯图尔特,告诉他我是怎么将那些花处理掉的,我想我们也会与奥利弗一道大笑着回忆这件事的。

然后我回到平板画面前,继续工作,一直到该做晚饭的时候。不知怎的,我给自己倒了一杯葡萄酒,等斯图尔特与平常一样在6:30下班回家。我很高兴,我将花处理了。他说,他一整天都想给我打电话,但又怕打断我的工作。他说他在去地铁站的路上,在拐角的花店碰到了奥利弗。他说,奥利弗看到他极其尴尬,本来就该如此吧。他正在买花,为的是想讨好昨天晚上一起上床的那个女孩,因为他阳痿了。而那个女的就是让他被莎士比亚学校开除的西班牙女孩。好像是她被她父亲赶出了家门,现在住的地方离我们不远。她昨天晚上就邀请他过来了,但事情并没有他期望的那样顺利。这就是斯图尔特说的故事,而这些故事都是奥利弗告诉他的。

我想,听了这个故事,我的反应不是斯图尔特期待的那样。我可能有点儿心不在焉吧。我喝了几口葡萄酒,继续吃饭,中途还起身走到书架边,漫不经心地拾起一片落在上面的花瓣。蓝色的花瓣。我将花瓣放进嘴里,咽了下去。

我的心神全乱了。那还是往轻里说的。

[1]法语,意为:这里有孩子,别当着孩子的面说。

[2]哈利·胡迪尼(Harry Houdini, 1874—1926),世界上最著名的魔术师,幻象大师,逃脱艺术家。

[3]塔利亚(Thalia),希腊神话中有九位古老的缪斯女神,分别掌管诗词、歌曲、舞蹈、历史等,其中塔利亚女神掌管喜剧。

[4]Mega-snort,疑为药名。